「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!

お悩み内容から探す

- 「離婚の慰謝料っていくらくらいもらえるの?」

- 「そもそも、自分は慰謝料を請求できるの?」

離婚を考えている方にとって、慰謝料は大きな関心事のひとつです。

離婚慰謝料は、離婚原因を作った側が支払うものですが、必ずしも請求できるわけではありません。

また、慰謝料の金額は、「離婚原因・夫婦の年収や婚姻期間・子どもの有無」など、さまざまな要素によって左右されます。

そこで本記事では、離婚慰謝料の相場や請求できるケース・できないケースを解説し、より多くの慰謝料を受け取るための具体的なポイントについても紹介します。

本記事を読むことで、あなたのケースで慰謝料を請求できるかがわかり、証拠の集め方や請求の進め方まで具体的な行動が明確になります。

スムーズに請求をおこない、適切な額の慰謝料を受け取るためにも、慰謝料請求に関するポイントを押さえておきましょう。

慰謝料の相場がわからずお困りのあなたへ

慰謝料の請求を考えていても、相場がどれくらいかわからず、悩んでいませんか。

慰謝料の相場は、離婚の原因などさまざまな要因で変わります。そのため、請求できる慰謝料額を知りたいなら、弁護士の無料相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- 請求できる慰謝料額を試算してもらえる

- 慰謝料を請求できるかどうか判断してもらえる

- 法的観点から交渉時のアドバイスをもらえる

- 万が一揉めたとき、依頼すれば代理交渉をしてもらえる

特に不倫問題でお悩みの方へ

不倫慰謝料問題でお悩みの方のご相談窓口はこちら

上記サイトでは、不倫慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、「離婚により被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金」です。

支払い義務があるのは、主に不貞行為や暴力などの“法的に違法とされる行為”をした側(有責配偶者や不倫相手)です。(民法第709条・第710条)

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

離婚の慰謝料は、細かく分けると「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」の2つに分けられます。

|

慰謝料の種類

|

内容

|

|

離婚自体慰謝料

|

離婚そのものが一方にとって精神的苦痛を伴う場合に支払われる慰謝料

|

|

離婚原因慰謝料

|

離婚の原因となった行為(たとえば不倫、暴力、虐待など)による精神的苦痛を補償するために支払われる慰謝料

|

離婚慰謝料を請求できるケース

あなたが慰謝料を請求できるかどうかは、「離婚の原因が相手の違法行為によるものか」が判断ポイントです。

つまり、相手の行為が民法上の不法行為(民法709条・710条)に該当すると法的に評価される必要があります。

ここでは、具体的にどのような場合に慰謝料を請求できるのか、代表的なケースを見ていきましょう。

不貞行為(浮気・不倫)があった

配偶者が浮気や不倫などの不貞行為をおこなった場合、その精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できます。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と肉体関係を持つこと」です。

裁判で慰謝料請求をおこなう際は、性行為や性交類似行為(裸で抱き合う・一緒に入浴するなど)があったことを証拠により証明することが非常に重要です。

不貞行為の証拠として有力な例

- ラブホテルに出入りしていることがわかる写真や動画

- 肉体関係をうかがわせるLINEやメールのやり取り

- 不貞行為を疑わせるホテルの利用記録や領収書

なお、デートやキスなどの行為は、基本的に不貞行為には該当しません。

あくまでも「肉体関係の有無」が判断のポイントとなることに注意が必要です。

悪意の遺棄があった

正当な理由なく同居・協力・扶助義務を放棄すると、「悪意の遺棄」として慰謝料を請求できます。

これは、夫婦には同居して互いに協力し合う義務が民法で定められているからです。(民法第752条)

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

たとえば、以下のような行為は悪意の遺棄に該当します。

悪意の遺棄の例

- 生活費を渡さない

- 無断で家を出て同居を拒否する

- 配偶者を家から追い出す

- 健康上問題ないのに働こうとしない

- 家事・育児をしない

悪意の遺棄を理由に慰謝料を請求する際も、証拠集めが必要です。

証拠がないと慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。

悪意の遺棄の証拠として有力な例

- 生活費が振り込まれていないことがわかる通帳や家計簿

- 配偶者が別居を通知した手紙やメール

- 家事や育児に非協力的であることがわかるSNSでのやりとり

DVやモラハラがあった

配偶者から暴力(DV)や精神的な虐待(モラハラ)を受けた場合、その被害に対して慰謝料を請求できます。

DVは、「一方の配偶者が他方の配偶者に対しておこなう暴力的行為のこと」です。

DVにはさまざまな形態があり、身体的暴力だけでなく、精神的暴力・性的暴力・経済的暴力なども含まれます。

|

身体的暴力

|

殴る・蹴る・物を投げる・暴力的な接触をする

|

|

精神的暴力

|

脅迫や威嚇・暴言を吐く・恐怖心を与える言動をする

|

|

性的暴力

|

同意なしに性的行為を強要する

|

|

経済的暴力

|

生活費を渡さない・相手の自由な使用を制限する

|

一方、モラハラは「相手を精神的に貶める行為のこと」をいいます。

|

人格攻撃

|

相手の容姿や性格を侮辱する、無視する、軽視する

|

|

支配・コントロール

|

相手の行動や交友関係を制限する、行動を監視する

|

|

精神的な圧迫

|

常に批判的で、自分を過小評価させる言動を繰り返す

|

|

社会的孤立

|

相手が友人や家族と接することを妨げる

|

DVやモラハラの場合も慰謝料を請求する際には、証拠集めが必要です。

暴言や暴力を記録した録音データ・動画・メールなどが有力な証拠になります。

その他の理由があった(セックスレス・浪費・宗教など)

そのほか、婚姻関係を続けるのが難しくなる理由があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、以下のような場合です。

その他の理由の例

- 正当な理由なく性交渉を拒否する

- 浪費やギャンブルによる借金がある

- 宗教活動へ過度にのめり込んでいる など

ただし、これらの理由で慰謝料が認められるかどうかは、個別の事情によって判断されます。

たとえば、セックスレスの場合、単に性交渉の頻度が少ないだけでは慰謝料の対象にはなりにくく、正当な理由なく拒否し続けるなど、婚姻関係の本質を損なうような状況である必要があります。

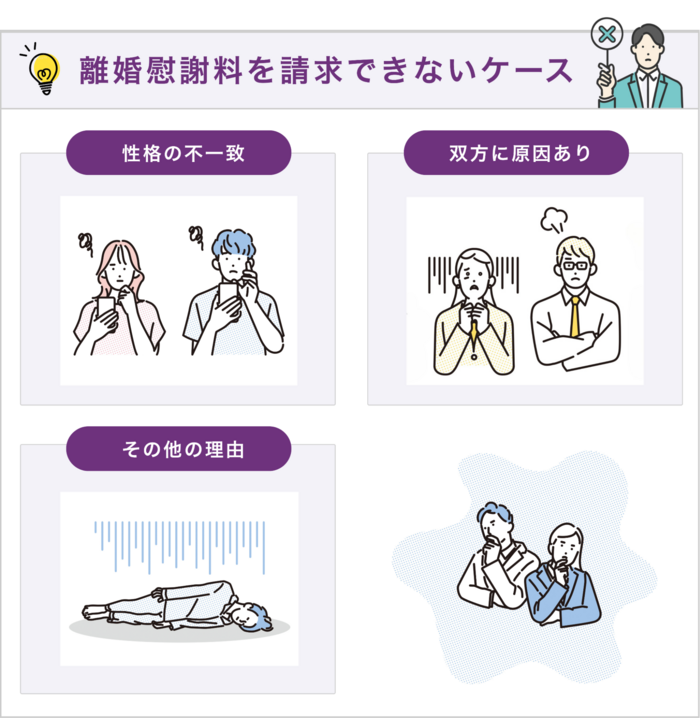

離婚慰謝料を請求できないケース

離婚に至ったとしても、必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。

離婚慰謝料を請求できないのは、主に離婚原因が夫婦双方にあると考えられる場合や、相手の行為が法的な意味での不法行為に該当しない場合です。

ここでは、具体的にどのようなケースが該当するのかを見ていきましょう。

性格の不一致や価値観の相違が原因

性格や価値観の不一致が原因で離婚する場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求は難しいでしょう。

性格や価値観が異なることは、致し方ないことでどちらか一方が責めを負うべきではないためです。

このような双方に非がないケースでは、慰謝料は通常発生しません。

互いに合わないと感じて離婚することは、必ずしも相手の過失によるものではないため、法的な賠償責任は生じないと考えられています。

双方に原因がある(お互いに不貞行為をしていたなど)

両者が不貞行為をしていたなど、双方に原因がある場合、請求する側にも責任があるため、慰謝料の支払いが認められないことがあります。

また、お互いに支払うべき慰謝料が相殺される可能性もあります。

たとえば、夫が不貞行為をして妻が慰謝料を請求したものの、妻自身も不貞行為をしていた場合、お互いの過失相殺がおこなわれ、結果的に慰謝料が発生しないか、大幅に減額されることになるでしょう。

その他の理由(婚姻関係の破綻や健康上の理由など)

そのほか、以下のような場合にも基本的に離婚の慰謝料は発生しません。

- 長期間の別居で婚姻関係がすでに破綻している

- 信仰の違いで夫婦間に摩擦が生まれる

- 親族との不和(妻が姑とうまくいかず家庭内で衝突が起こるなど)

- 健康上の理由(どちらかが慢性的な病気にかかったなど)

双方に非がない理由や合理的な理由での離婚には、慰謝料が認められないことが一般的です。

法的な補償が必要な「不法行為」とまではいえないからです。

【原因別に解説】離婚慰謝料の相場は50万~300万

離婚慰謝料の相場は、「50万円~300万円」程度です。

ただし、離婚原因や個別の事情によって大きく変動します。

離婚の原因別の慰謝料の相場は以下のとおりです。

|

離婚の原因

|

慰謝料の目安

|

|

不貞行為

|

100万~300万円

|

|

DV・モラハラ

|

50万~300万円

|

|

悪意の遺棄

|

50万~300万円

|

|

セックスレス

|

0円~100万円

|

これらの金額は、裁判例や実務上の傾向など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。

不貞行為の場合は比較的高額になる傾向がありますが、それでも事案によって大きく異なります。

離婚慰謝料が相場より増額・減額するケース

離婚慰謝料の金額は、前述の通り一律ではなく、さまざまな事情によって相場よりも増額されたり、逆に減額されたりすることがあります。

ここでは、どのような場合に慰謝料が増額または減額される傾向にあるのか、その具体的な要素について見ていきましょう。

離婚慰謝料が相場より増額する要因

精神的苦痛が大きいと判断される事情がある場合、慰謝料は増額される傾向にあります。

慰謝料額は、精神的苦痛の程度に応じて判断されるためです。

具体的には以下のような場合、慰謝料は増額される可能性があります。

- 婚姻期間が長い

- 未成年の子どもがいる、人数が多い

- 不貞行為の期間が長い、回数が多い

- DVやモラハラが悪質、長期間にわたる

- 相手方に反省や謝罪がない

- 相手方の収入が高い

慰謝料の増額を求める際には、具体的な証拠を集めることが非常に重要です。

精神的苦痛の程度を示す証拠があれば、慰謝料の増額が認められる可能性が高まります。

たとえば、子どもとの写真ややり取りを残す、相手の謝罪がない場合は記録をとるなどの行動がよいでしょう。

有力な証拠については、後ほど「離婚慰謝料請求に必要な証拠」で詳しく解説しています。

離婚慰謝料が相場より減額する要因

請求する側にも落ち度がある場合や、相手方の経済状況が厳しい場合などは、慰謝料が減額される可能性があります。

慰謝料額は、双方の事情を考慮して判断されるためです。

具体的には以下のような場合、慰謝料は減額される可能性があります。

- 請求する側にも不貞行為などの落ち度がある

- 婚姻関係がすでに破綻していた

- 相手方の収入が低い、資産がない

- 相手方が反省し、謝罪している

慰謝料の減額を避けたい場合は、破綻前の関係悪化の証拠を整理し、慰謝料が減らされないように備えておくのが重要です。

慰謝料請求を認めてもらうためには、相手方の不法行為を証明する証拠が必要です。

裁判では証拠にもとづいて事実認定がおこなわれるため、適切な証拠をしっかり用意しましょう。

離婚の理由ごとの有効な証拠は、以下のとおりです。

|

離婚の理由

|

有効な証拠の例

|

|

不貞行為

|

・不倫相手の裸の写真や動画

・不倫相手とホテルに出入りしている写真や動画

・肉体関係をうかがわせるメール

・LINE・SNSのやり取り

・不貞行為を疑わせるホテルの利用記録や領収書 ・探偵の調査報告書

|

|

DV・モラハラ

|

・暴言や暴力を記録した録音データ・動画・メール

・被害についての医師の診断書

・カウンセリング記録

・生活の困難さがわかる生活費の記録

・けがの写真

・DVやモラハラの内容や日付を記録した日記

|

|

悪意の遺棄

|

・生活費が振り込まれていないことがわかる通帳や家計簿

・配偶者が別居を通知した手紙やメール

・配偶者が新たに借りた住居の賃貸契約書

・家事や育児に非協力的であることがわかるSNSでのやりとり

・働けるのに働いていないことがわかる健康診断の結果や医師の診断書

・悪意の遺棄の内容を記録した日記

|

|

セックスレス

|

・性交渉を求めたときに状況や回答を記した日記

・会話の録音記録

|

証拠を集める際には、プライバシーの侵害や違法な手段を避け、合法的に入手した証拠を使用することが重要です。

適切な証拠がなければ、慰謝料請求は認められない可能性があるため、早い段階から計画的に証拠を集めることをおすすめします。

今日からできる証拠集めの行動3ステップ

「どのような証拠が必要かはわかったけれど、まずは何から始めればよいのかわからない…」という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、今日から実践できる証拠集めの具体的な方法を3つのステップに分けて紹介します。

行動のきっかけとして、ぜひ参考にしてください。

|

ステップ

|

内容

|

|

①記録を残す

|

浮気や不審な言動があった日は、日記やメモ、音声などでこまめに記録しましょう。日時や状況を記しておくことで、後々の証拠として活用できます。

|

|

②証拠を保存する

|

LINEのやり取り・写真・レシートなどのデータは削除せず保存しておきましょう。時系列で整理しておくと、証拠の説得力が増します。

|

|

③信頼できる専門家に相談する

|

証拠の集め方や使い方に不安がある場合は、弁護士や探偵などの専門家に早めに相談を。あなたの状況に合わせて、必要な証拠や進め方をアドバイスしてもらえます。

|

離婚の証拠になるものについては、以下の記事でも詳しく解説しているため、あわせてお読みください。

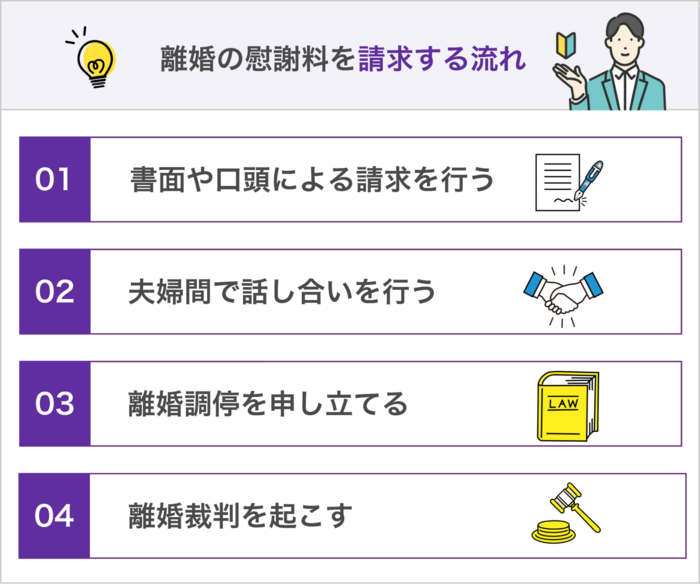

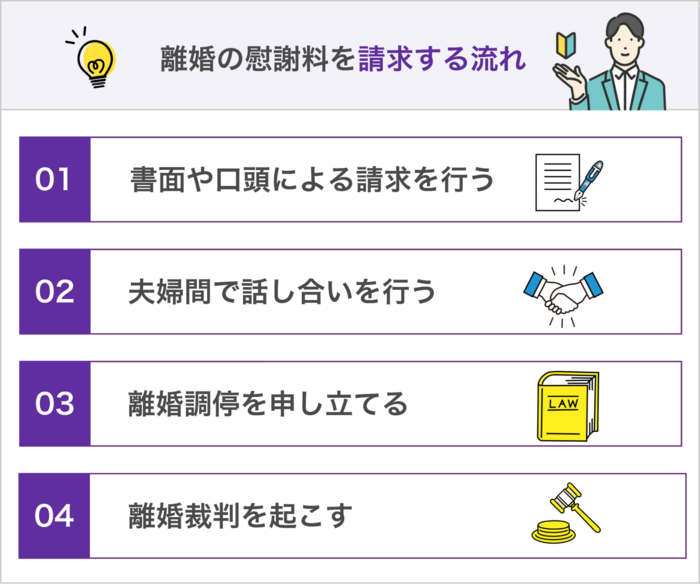

離婚の慰謝料を請求する流れ

離婚慰謝料を請求する際の手続きは、いくつかの段階にわかれています。

まずは当事者間での話し合いから始まり、そこで解決できない場合には家庭裁判所での離婚調停、それでも合意に至らなければ離婚裁判へと進むのが一般的です。

【あなたの状況別・今すぐやるべきこと】

|

あなたの状況

|

今すぐやるべきこと

|

|

離婚を迷っている

|

弁護士の無料相談で状況を整理してもらいアドバイスを受ける

|

|

証拠がある

|

内容証明郵便で請求意思を伝える

弁護士に相談して交渉の準備をする

|

|

証拠がない

|

弁護士に相談して証拠集めのアドバイスをもらう

|

|

話し合いが可能

|

協議離婚+公正証書の作成

|

|

話し合いが難航

|

家庭裁判所に調停を申し立てる

|

|

調停でも合意が取れない

|

離婚裁判で法的に慰謝料を請求

|

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.書面や口頭による請求をおこなう

初めに慰謝料を請求する際、書面や口頭での請求がおこなわれることが一般的です。

内容証明郵便などを利用して、慰謝料請求の意思を明確に伝えましょう。

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の文書を送ったか」を公的に証明する郵便サービスです。

内容証明郵便自体に法的効力はありませんが、調停や裁判に移行したときにも、意思表示をした証拠として活用できます。

内容証明郵便に明記すること

- 離婚の原因となった事実

- 請求する慰謝料の金額

- 支払い期限・方法

内容証明についてさらに詳しく知りたい方は「内容証明郵便とは?法的効力や書き方のルール・無視された時の対処法」もあわせてお読みください。

2.夫婦間で話し合いをおこなう(協議離婚)

請求の意思を伝えたら、夫と妻の当事者間で離婚や慰謝料の金額などを話し合う「協議離婚」をおこないます。

双方合意が得られれば、裁判を避けられ、円満に解決することが可能です。

お互いが離婚することや離婚条件に合意できたら、離婚協議書を忘れずに作成しましょう。

離婚協議書には、慰謝料の金額・支払い方法・期限などを明記し、両者で署名・捺印します。

さらに安心を求めるなら、公正証書の形で残しておくと後々のトラブルを避けられます。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。

協議離婚についてさらに詳しく知りたい方は、あわせて「協議離婚とは?進め方や話し合いのポイントを解説」もお読みください。

3.離婚調停を申し立てる

協議で合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、「離婚調停」へ進みます。

離婚調停では、中立的立場の調停委員が仲裁し、離婚条件などを調整して離婚の合意を目指します。

離婚調停がおこなわれる期間はケースバイケースですが、3カ月~半年程度かかるケースが一般的です。

長期間かかって精神的負担が大きくなることもあるので、基本的には弁護士に対応を依頼するほうがよいでしょう。

離婚調停でお互いの合意ができれば、離婚が成立し調停証書が作成されます。

調停証書は裁判所が作成する公文書であり、法的効力を持っています。

離婚調停についてさらに詳しく知りたい方は、あわせて「離婚調停とは?手続きの流れやかかる費用、有利に進めるポイントなどを徹底解説」もお読みください。

4.離婚裁判を起こす

調停でもお互いの合意が得られない場合、最終的に「離婚裁判」で慰謝料請求をおこないます。

離婚裁判では、当事者双方が証拠にもとづきお互いに意見を主張し、裁判所の判決によって離婚が成立します。

離婚裁判では、離婚や慰謝料の請求に合意は必要ありません。

裁判官が証拠をもとに判断するため、相手の同意がなくても離婚や慰謝料の支払いを命じる判決が出ることがあります。

裁判の途中で、訴えを取り下げたり和解したりすることも可能です。

また、判決に不服がある場合は、判決送達日から2週間以内に高等裁判所に控訴できます。

ただし、裁判は柔軟に話し合う場ではないため、柔軟に話し合える協議や調停での解決を目指すことをおすすめします。

離婚裁判についてさらに詳しく知りたい方は、あわせて「裁判離婚とは?調停離婚との違いやメリット・デメリットを解説」もお読みください。

不倫慰謝料問題でお悩みの方へ

こんなことでお悩みではありませんか?

- 配偶者、もしくはその浮気相手に慰謝料を請求したい

- 不倫をしているのは分かっているが、証拠がうまく集められない

- 不倫が原因で慰謝料を請求されているが、減額したい

不倫慰謝料問題でお悩みの方のご相談窓口はこちら

当サイトでは、不倫慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

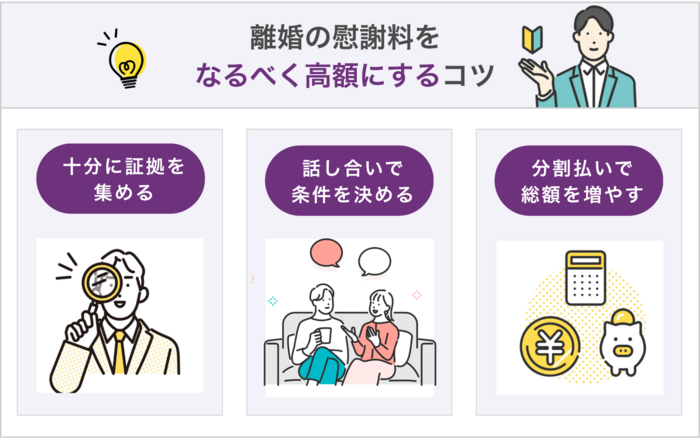

離婚の慰謝料をなるべく高額にするためのコツ

離婚慰謝料を請求するにあたり、できる限り有利な条件で、なるべく高額な慰謝料を得たいと考えるのは当然のことです。

慰謝料の金額は交渉や法的手続きの進め方によって変わってくる可能性があります。

ここでは、離婚の慰謝料を少しでも高額にするために押さえておきたいコツをいくつか紹介します。

これらのポイントを意識することで、より納得のいく結果につながるでしょう。

証拠を十分に集める

まずは不貞行為や暴力、モラハラなどの証拠をしっかりと集め、慰謝料請求の根拠を強化することが重要です。

証拠が不十分な場合、請求が認められない可能性が高くなるためです。

証拠の集め方については弁護士に相談するのが非常に有効です。

弁護士は法律に精通しており、証拠が法的に有効かどうかを判断できます。

たとえば、「不貞行為を証明するためにどのような証拠が必要か、どのように証拠を集めるべきか」など、適切なアドバイスを受けられるでしょう。

また不法な手段で証拠を集めることは、後々法的なトラブルにつながる可能性があります。

弁護士は合法的かつ適切な方法で証拠を集めるようにアドバイスしてくれるため、早めに相談することをおすすめします。

離婚条件を話し合いで決める

できる限り話し合いで離婚条件を決め、慰謝料の金額や支払い方法を自分に有利に進めることも大切です。

協議離婚の場合、慰謝料の金額やその他の条件を話し合いで決定できるため、交渉の余地があります。

交渉の際には、相手の不法行為や婚姻期間の長さを強調し、慰謝料の増額を目指すことが効果的です。

また、相手が受け入れやすい条件を引き出すための交渉術も大切になります。

たとえば、慰謝料を500万円請求する場合、現金で300万円受け取り、残り200万円分は資産を分与してもらう、などが考えられます。

当事者のみでは協議が進まない場合には、弁護士に依頼することも検討しましょう。

支払い方法を分割払いにして総額を増やす

分割払いを提案することで、相手が一括で支払うことを避ける代わりに、総額を増やす交渉が可能になることがあります。

分割払いにすることで、相手にとっての支払い負担を軽減しつつ、最終的な支払い総額を高く設定することができるのです。

たとえば、一括払いでは200万円の慰謝料でも、分割払いを提案することで総額を250万円に増額する交渉が可能となる場合があります。

総額を250万円に増やせれば、引っ越し費用や数カ月分の生活費に充てられ、離婚後の不安を大きく減らせるでしょう。

ただし、分割払いにはリスクも伴います。

支払いの遅延や滞納が起こりやすいため、契約内容を明確にし、遅延損害金の設定を含めた対策として公正証書にしておくことが重要です。

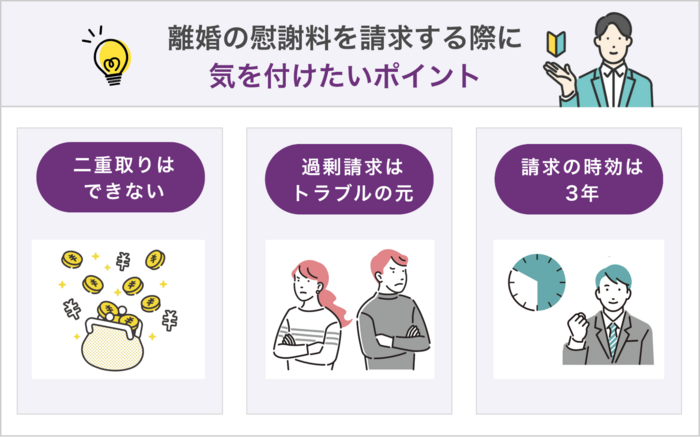

離婚慰謝料を請求する際に気を付けたいポイント

離婚慰謝料を請求する際には、感情的に事を進めるのではなく、いくつかの重要なポイントを理解し進める必要があります。

- 離婚の慰謝料の二重取りはできない

- 離婚の慰謝料の過剰請求はトラブルのもとになる

- 離婚後に慰謝料を請求する場合の時効は3年

これらの注意点を押さえておくことで、無用なトラブルを避け、よりスムーズかつ確実に慰謝料を受け取ることにつながります。

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

離婚の慰謝料の二重取りはできない

すでに慰謝料を受け取った場合、同じ理由で二重に慰謝料を請求することはできません。

一度支払われた慰謝料を再度請求することは認められないため、請求の際にはその点を確認しましょう。

たとえば、不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、配偶者や不倫相手の両方、またはその一方に対してのみ請求できます。

この場合、慰謝料が100万円の場合、配偶者から100万円を受け取った後に、不倫相手にも100万円を請求することは、法律的に認められないということです。

ただし、離婚時に支払われた慰謝料とは異なる理由(例:後に発覚した不貞行為や暴力が新たに証明された場合など)に基づく慰謝料は別途請求できます。

そのため、慰謝料請求の理由と根拠を明確にしておくことが重要です。

離婚の慰謝料の過剰請求はトラブルのもとになる

慰謝料の請求額は実際の精神的苦痛や生活の変化に見合った金額に設定することが重要です。

慰謝料の請求額があまりに高額だと、相手との交渉が難航し、場合によっては裁判にまで発展する可能性があり、解決までに時間がかかることになるでしょう。

また、現実的な金額でないと相手から回収するのも難しくなるので、その点は考慮する必要があります。

相手の支払い能力を超えた金額を請求しても、結果的に支払いが滞る可能性が高まるだけです。

適切な金額設定のためには、「類似の裁判例・相手の経済状況・証拠の充実度」などを総合的に考慮することが重要です。

弁護士に相談し、適切な金額を設定することをおすすめします。

離婚後に慰謝料を請求する場合の時効は3年

離婚後でも慰謝料請求は可能ですが、時効に注意が必要です。

時効期間は、「損害及び加害者を知ったときから3年、または不法行為がおこなわれてから20年」です。(民法724条)

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

たとえば、配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、「不倫の事実及び不倫相手を知ったときから3年」が経過すると時効となります。

不倫相手がわからない場合は、「不倫行為がおこなわれてから20年」で時効となります。

一方、配偶者に対する離婚慰謝料請求権の時効は、離婚が成立してから3年です。

相手が慰謝料を払えない・支払わない場合の対処法は?

離婚協議や調停、裁判などを経て慰謝料の支払いが決まったにもかかわらず、相手方が約束通りに支払ってくれない、あるいは「払えない」と言ってくるケースは残念ながら少なくありません。

そのような場合でも、諦めずに適切な対処法を講じることで、慰謝料を回収できる可能性があります。

ここでは、相手が慰謝料を支払わない、または支払えない場合の具体的な対処法について解説します。

強制執行などの法的手段を検討する

相手が慰謝料を支払わない場合、家庭裁判所を通じて強制執行をおこない、給与や預金などを差し押さえることができます。

強制執行は、「裁判所を通じて法的に相手に対して支払いを強制する手続きのこと」です。

差し押さえできるものには、以下のとおりです。

特に給与の差し押さえは効果的で、支払いを長期間にわたって確保ができます。

強制執行をおこなうには、裁判で確定した判決を得るか、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する必要があります。

詳しくは「債権差押命令申立手続について|裁判所」をご覧ください。

強制執行の手続きは複雑なため、弁護士に依頼することをおすすめします。

分割払いや減額を検討する

相手が一括で支払うのが難しい場合、分割払いへの変更を提案してみましょう。

分割払いにすることで、相手の負担を軽減し、支払いの可能性を高められます。

また、相手の経済状況に応じて慰謝料の減額を検討するのもひとつの方法です。

一部でも確実に受け取ることを優先するという考え方です。

たとえば、200万円の慰謝料が認められたものの、相手に支払い能力がない場合、150万円に減額して確実に受け取る方が良いケースもあります。

なお、相手と話し合って支払い条件を変更したときは、改めて変更後の条件を記載した公正証書を作成するのを忘れないようにしましょう。

書面に残さないと、後々トラブルの原因になる可能性があります。

離婚慰謝料を請求された場合の対処法

もしあなたが配偶者から離婚慰謝料を請求されたら、まずは冷静に請求内容を確認し、状況を正しく把握することが大切です。

請求されたからといって、必ずしも全額を支払わなければならないわけではありません。

慰謝料請求の根拠が事実と異なる場合は反論できますし、正当な理由があっても提示額が高すぎると感じたら、過去の判例や自身の経済状況を踏まえた減額交渉を検討しましょう。

直接の交渉が難しい場合は、弁護士に代理交渉を依頼したり、家庭裁判所の調停を利用して第三者を交えた解決も可能です。

いずれにしても、早めに弁護士へ相談し、適切な法的対応を進めることが重要です。

専門家の助言を得ることで、納得のいく解決を目指せます。

不貞行為による慰謝料請求について詳しく知りたい方は「浮気・不倫で慰謝料請求されたら?確認すべきこと2つと正しい対処法」をあわせてお読みください。

決めた慰謝料を支払わない場合はどうなる?

慰謝料の支払いについては、法的な義務が伴います。

一度金額が決まると、その支払いを怠ることはできません。

支払いが遅れると、最終的には強制執行などの法的措置が取られることがあります。

たとえば、給与から一定額が差し引かれたり、預金口座が凍結されたりする可能性があります。

また、支払いが遅れることで遅延損害金が発生します。

遅延損害金は年率3%で計算されるため、時間が経つにつれて支払うべき金額が増えていきます。

そのため、自分が支払うべき慰謝料は速やかに支払い、法的手段を回避することが賢明です。

弁護士に依頼することで離婚慰謝料の交渉が有利になる

弁護士に依頼することで、離婚慰謝料の交渉が有利になります。

慰謝料請求には証拠集めが重要です。

裁判では証拠が重視されるのはもちろん、証拠があることで相手の反論の余地がなくなり、請求が認められる可能性が高まります。

弁護士は法律に精通しており、慰謝料請求に関連する法的な知識や経験を持っているため、証拠集めについてもサポートしてくれます。

ほかにも弁護士に依頼するメリットは、以下のように多くあります。

- 慰謝料を請求できるかどうか判断してもらえる

- 請求できる慰謝料額を試算してもらえる

- 交渉で有利な条件を引き出すための戦略を立ててもらえる

- 交渉や法的手続きを代行してもらえスムーズに進む

- 精神的な負担を軽減できる

弁護士に相談することで、「このまま一人で抱え続ける不安」から解放されるでしょう。

あなたの代わりに相手との交渉や証拠の整理まで進めてくれるので、離婚後の生活に集中できるようになります。

特に複雑なケースや高額な慰謝料を請求する場合は、弁護士への相談が不可欠です。

離婚問題に強い弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」

「ベンナビ離婚」は、離婚問題に特化した弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。

法律事務所を自分で探すには、弁護士の専門分野や料金の比較など、意外と面倒な点が多いもの。

ベンナビ離婚では、以下の条件で絞込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに見つけられます。

- オンライン面談や電話相談・出張相談の対応

- 土日祝日・夜間の相談が可能

- 離婚トラブルの解決実績や具体的な解決事例

- 弁護士費用や経験年数

初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。

夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。

「ベンナビ離婚」の離婚の慰謝料に関する解決事例を紹介

「ベンナビ離婚」で解決できた、離婚の慰謝料に関する代表的な事例をいくつか紹介します。

離婚の慰謝料請求で弁護士への依頼をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

解決事例①夫と不倫関係にあった多数の女性を特定し、全員から慰謝料の獲得に成功

まずは、配偶者の不倫相手の慰謝料請求に成功した事例です。

|

項目

|

内容

|

|

得られたメリット

|

不倫相手からの慰謝料総額500万円

|

|

相談者

|

30代女性

|

|

婚姻期間

|

10年以内

|

|

子ども

|

あり

|

|

相談内容

|

夫の携帯電話から複数の女性との関係を示すメッセージや写真を発見。夫と離婚したいと考えるとともに、女性たちにも慰謝料請求をしたい。

|

この事例では、不倫慰謝料として総額500万円を獲得し、さらに夫からの慰謝料も受け取り、離婚を成立させることができました。

証拠収集にあたっては、膨大な資料の中から不貞関係を立証できる証拠を精査・抽出。

メッセージや写真などをもとに、関係が疑われる相手女性の連絡先を調査し、特定した全ての女性に対して内容証明を送付しました。

その結果、全員から連絡があり、個別に交渉をおこないました。

解決事例②夫が親権を取得し、離婚に成功

続いて、親権を強く希望した男性相談者が、慰謝料400万円を獲得しつつ、父親が親権を得る形で離婚を成立させた事例です。

|

項目

|

内容

|

|

得られたメリット

|

親権獲得・養育費の合意・慰謝料400万円

|

|

相談者

|

男性

|

|

婚姻期間

|

非公表

|

|

子ども

|

あり

|

|

相談内容

|

妻とは離婚したいが、絶対に親権は譲れない。親権問題のリスクを極力少なくして離婚を進めたい。

|

この事例では、離婚調停の申立てに際し、親権を争う可能性に備えて、単独監護の環境と実績を整えたうえで申し立てました。

あわせて、夫自身が妻の不貞行為に関する証拠を収集しました。

妻の不貞行為を証明する証拠を確保できたため、調停において有利に交渉を進められました。

その結果、妻および不貞相手から合計400万円の慰謝料を受け取り、養育費の支払いについても合意を得ることに成功しました。

実務上、親権は母親に与えられることが圧倒的に多いです。

しかし、法的知識を持つ弁護士のサポートを受けながら、夫自身が粘り強く不貞の証拠を集めることで、親権の獲得も可能です。

離婚の慰謝料に関するよくある質問

最後に、離婚の慰謝料に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

慰謝料は離婚後の生活にも関わる重要な問題ですので、正しい知識を身につけておくことが大切です。

気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。

Q. 離婚後の慰謝料請求はできる?

たとえ離婚したあとであっても、不法行為によって精神的苦痛を受けていたという事実があれば、慰謝料請求は可能です。

実際、婚姻中に不倫していたことがあとで発覚し、あとから慰謝料請求がおこなわれるようなケースも少なくありません。

しかし、離婚時にすでに金銭面に関する取り決めを済ませている場合などは、慰謝料請求が認められない可能性があるので注意しましょう。

離婚協議書の内容によって、慰謝料請求できるかどうかが変わるので、一度弁護士に相談するのがおすすめです。

Q. 離婚しない場合でも慰謝料の請求はできる?

配偶者の不貞行為や暴力、悪意の遺棄が原因で慰謝料を請求することは可能ですが、離婚をしていない場合、受け取れる慰謝料の額は低くなる傾向があります。

離婚しない場合、慰謝料が同じ家計から支払われるため、実質的な経済的利益を得られないこともデメリットです。

さらに、離婚せずに慰謝料を請求すると、相手との関係が悪化し、家庭内でのストレスや負担が増す可能性があります。

そのため、離婚せずに慰謝料を請求する際は、夫婦関係への影響を十分に考慮することが重要です。

Q. 離婚の慰謝料以外に請求できるものはある?

離婚に関連して、財産分与や子どもの養育費なども請求できます。

- 離婚慰謝料:精神的苦痛に対する賠償金

- 財産分与は夫婦の共有財産の清算

- 養育費は子どもの養育費

これらはそれぞれ別の請求権であり、一方を請求したからといって他方が制限されるわけではありません。

離婚の際は、慰謝料だけでなく、財産分与や養育費についても適切に請求することが大切です。

財産分与と養育費については、下記の記事をあわせてお読みください。

Q. 相手の年収が低くても慰謝料は請求できる?

相手の年収が低かったとしても、慰謝料の請求は可能です。

請求相手に借金があったとしても慰謝料は請求できます。

年収は精神的苦痛と直接関係するものではないので、慰謝料請求の可否や金額にも基本的に影響しません。

ただし、回収できなければ請求する意味がないので、相手の年収が低い場合は支払い能力を考慮し、低額となる可能性が高いでしょう。

Q. 離婚慰謝料に税金はかかる?

基本的に、慰謝料に税金はかかりません。

慰謝料は精神的な損害を補償する損害賠償であり、受け取っても利益が生じるものではないためです。

ただし、不動産や高額な金銭の支払いがあった場合は、贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります。

たとえば、慰謝料の名目で不動産を譲渡されたり、相場を大きく超える金額を受け取ったりした場合は、税務署から贈与とみなされることがあります。

税金の問題は複雑なため、不動産や高額な慰謝料を受け取る場合は、税務署や税理士に確認することが重要です。

適切な税務処理をおこなうことで、後々のトラブルを避けられます。

離婚慰謝料の税金については「離婚の慰謝料に贈与税がかかるケースと計算例|課税されないための方法」で詳しく解説しています。

Q. 不倫相手に慰謝料を請求したい場合はどうしたらいい?

不倫の証拠を集め、内容証明郵便で慰謝料の請求をおこなうのが一般的です。

まずは相手との話し合いで慰謝料の支払いに合意してもらえるよう進めていきましょう。

話し合いで解決できない場合は、裁判も検討することになります。

不倫相手への慰謝料請求には、不貞行為の証拠が必要不可欠です。

写真やメール、ホテルの領収書など、不貞行為を証明できる証拠を集めることが重要です。

慰謝料の請求に関しては証拠が重要なので、弁護士に相談することもおすすめします。

弁護士は証拠収集の方法や、適切な慰謝料の金額について、アドバイスしてくれるでしょう。

Q. 不倫をしていた相手から慰謝料を請求されることはある?

以下のような場合は不倫相手から慰謝料を請求される可能性があります。

- 不倫相手に既婚者であることを隠していた場合

- 不倫相手が妊娠したにもかかわらず、不誠実な対応をした場合

しかし、上記のような場合に当てはまらない場合は、慰謝料を払う必要はありません。

あなたと不倫相手とで共同で不貞行為をしており、どちらも加害者の立場であるためです。

ただし、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合など、不倫相手が善意の第三者だった場合は、慰謝料を請求される可能性があります。

そのため、自分の行動の法的リスクを理解しておくことが重要です。

より詳しく知りたい方は「浮気相手から慰謝料請求された!支払い義務のあるケースと適切な対応」もあわせてお読みください。

Q. 慰謝料を受け取ると財産分与で不利になることはある?

慰謝料の受け取りは、財産分与に影響しません。

慰謝料は、離婚の原因となった相手の行為による精神的苦痛への賠償金です。

一方、財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることが目的で、慰謝料とは別に請求されるものです。

高額な慰謝料を受け取っても、財産分与に対する影響はなく、通常通り2分の1ずつ分けられます。

つまり慰謝料をもらったことによって、財産分与が減額されることはないのです。

ただし、実際の交渉では慰謝料と財産分与をセットで考えることもよくあるため、弁護士に相談しながら、総合的な離婚条件について検討することが重要です。

さいごに|離婚の慰謝料を正しく理解してスムーズに離婚を進めよう

離婚慰謝料は、「離婚によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金」です。

離婚慰謝料を請求できるケースは、以下のとおりです。

- 不貞行為(浮気・不倫)があった

- 悪意の遺棄があった

- DVやモラハラがあった

- その他の理由があった(セックスレス・浪費・宗教など)

離婚は人生における大きな転機であり、特に経済的な不安は大きくなるでしょう。

適切に慰謝料を請求することで、精神的苦痛の補償を受けるだけでなく、離婚後の生活基盤を整えることが可能です。

請求には証拠が重要で、証拠収集や交渉には専門的な知識が求められますが、複雑な手続きを一人で進めるのは難しいこともあります。

弁護士に依頼するかどうか迷っている方も、まずは無料相談を利用して弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。