浮気・不倫の慰謝料相場はいくら?金額を左右する要因や交渉のコツも解説

- 「配偶者が浮気・不倫した場合に請求できる慰謝料の相場は?」

- 「突然慰謝料を請求されたけど、本当に妥当な金額なのか分からない…。」

配偶者の浮気や不倫が発覚したとき、被害を受けた側は「適正な慰謝料を請求したい」と考えるのは自然なことです。

一方、請求された側は「この金額は妥当なのか」「減額できないのか」と不安を抱えることもあるでしょう。

慰謝料の金額は一律ではなく、婚姻期間の長さ・不倫の悪質性・証拠の有無などさまざまな要因によって変動します。

請求する側は、準備や証拠集めが重要となり、請求された側は金額の妥当性を見極め、必要に応じて交渉や法的対応を検討することが大切です。

本記事では、浮気・不倫の慰謝料の一般的な相場から金額を左右する要因、請求・対応のポイントまでわかりやすく解説します。

慰謝料請求を検討している方、慰謝料を請求されて困っている方はぜひ参考にしてください。

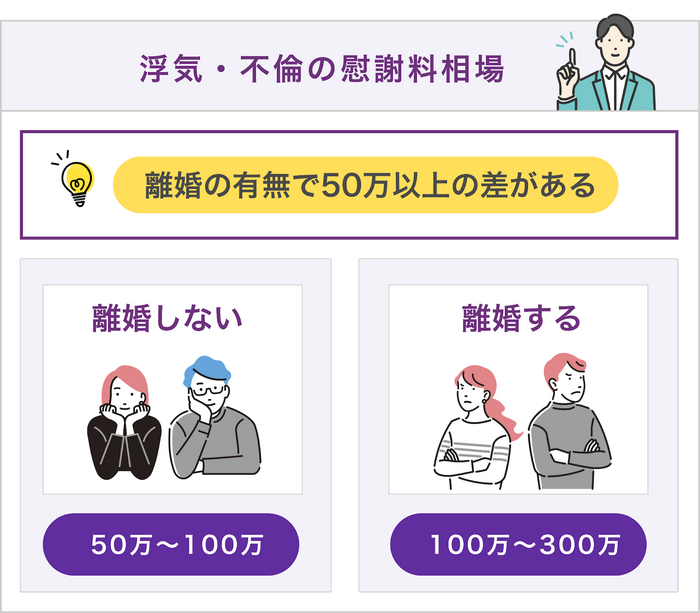

【結論】浮気・不倫の慰謝料相場は離婚の有無で50万以上の差がある

浮気・不倫の慰謝料請求を検討する際、まず押さえておきたいのは「離婚するかどうかで、慰謝料の相場が大きく変わる」という点です。

一般的に、離婚しない場合の慰謝料相場はおおよそ「50万円〜100万円」です。

一方、離婚に至るケースでは「100万円〜300万円」が目安となり、その差は50万円以上にも及びます。

ここでは、離婚する場合・しない場合それぞれの慰謝料相場について詳しく解説します。

離婚しない場合の慰謝料相場は【50万~100万円】

浮気があったものの離婚せず、夫婦関係を続ける場合の慰謝料相場は、一般的に「50万円から100万円程度」です。

婚姻関係が継続しているため、離婚に至るケースと比べて精神的苦痛の程度が相対的に軽い、あるいは将来的に回復の可能性があると評価されるためです。

具体的には、以下のようなケースでこの相場内での解決がよく見られます。

- 一時的な浮気で相手も深く反省しており、今後も関係を続けていく意思がある場合

- 夫婦でカウンセリングを受けるなど、関係修復に積極的に取り組んでいる場合

もし慰謝料を少しでも多く獲得したい場合は、「浮気・不倫の慰謝料額が相場より【高額/低額】になる要因」で説明する要因を理解し、それにもとづいて主張する必要があります。

離婚する場合の慰謝料相場は【100万~300万円】

浮気が直接の原因で離婚に至る場合、慰謝料の相場は一般的に「100万円から300万円程度」とされ、離婚しないケースよりも高額になる傾向にあります。

これは、浮気によって婚姻生活の平穏が大きく損なわれ、離婚という結果を招いたことで、被った精神的苦痛が法的に重く評価されるためです。

具体的には、長期間にわたる浮気や悪質な裏切り行為によって夫婦関係が修復不能となり、離婚に至ったケースなどがこの相場範囲に該当します。

結婚前・事実婚・妊娠中など特殊なケースでの慰謝料相場は?

婚約中の浮気など特殊な状況でも慰謝料請求は可能ですが、その相場は状況によって異なります。

具体的な目安は、以下のとおりです。

|

状況 |

慰謝料の目安 |

補足 |

|---|---|---|

|

婚約中の浮気 |

50万~200万円 |

・結納の有無や式場予約など結婚準備の進行度で変動する |

|

事実婚の浮気 |

50万~200万円 |

・法律婚と比べやや金額が下がることが多いものの、浮気の状況や期間、回数によって変動する |

|

妊娠中の浮気 |

50万~300万円 |

・妊娠中の心身の不安定な時期におこなわれる浮気は悪質と判断されやすく、相場より増額される傾向がある |

これらの特殊なケースでは、法的判断が複雑になることが多いため、ご自身での判断は難しい場合があります。

まずは専門の弁護士に相談し、具体的な状況に応じた適切な対応を検討することをおすすめします。

浮気・不倫の慰謝料額が相場より【高額/低額】になる要因

浮気・不倫の慰謝料額は、一律に決まっているわけではありません。

個別の事情によって、一般的な相場よりも高額になることもあれば、逆に低額になることもあります。

ここでは、どのような要因が金額に影響するのかを理解していきましょう。

浮気・不倫の慰謝料が【高額】になる主な要因

不貞行為の悪質性が極めて高く、被害者が受けた精神的損害が大きい場合には、慰謝料が相場を大きく上回ることがあります。

具体的に高額になりやすいケースは以下のとおりです。

- 婚姻期間が長い

- 不貞行為が複数回・長期間にわたっておこなわれている

- 夫婦の間に子どもがいる

- 浮気の悪質性が高い(例:W不倫で相手も積極的、妊娠や中絶が関わるなど)

- 浮気が原因でうつ病など精神疾患を発症した

- 浮気を認めず反省の意思を示さない

- 浮気をした当事者の社会的地位や資力が高い

これらのケースは、被害者の精神的苦痛をより深刻なものにし、不法行為の悪質性を高める要素として法的に重く評価されます。

また、浮気をした相手の社会的地位が高く資力が十分にある場合、支払い能力も考慮され、高額な認定が認定される傾向にあります。

浮気・不倫の慰謝料が【低額】になる主な要因

慰謝料が一般的な相場よりも低額になる、あるいは請求自体が難しくなるケースもあります。

主に以下のような要因が影響します。

- 婚姻期間が短い

- 浮気が一度きりなど軽微な場合

- 浮気前から夫婦関係が悪化していた

- 夫婦の間に子どもがいない

- 浮気を認めて真摯に反省・謝罪している

- 浮気された側にも過去に浮気の事実がある

- 浮気をした当事者の社会的地位や資力が低い

これらのケースは、不貞行為による精神的苦痛が比較的小さい、あるいはすでに婚姻関係の実態が不安定と判断されるため、慰謝料が低くなる傾向にあります。

また、浮気をした相手が無職で収入や資産がほとんどない場合は、支払い能力の観点から慰謝料額が抑えられる可能性があります。

ただし、支払い義務自体がなくなるわけではありません。

浮気・不倫の慰謝料を確実に・相場より多く獲得する5つのコツ

浮気・不倫の慰謝料請求は感情的になりやすく、法的な知識も求められるため、一人で対応するのは簡単ではありません。

弁護士に相談するのが一番の解決策ですが、いくつかのポイントを押さえることで、相場以上の慰謝料を得られる可能性も十分にあります。

ここでは、慰謝料請求をより有利に進めるための5つのコツをご紹介します。

これらを参考に、冷静かつ計画的に準備を進めていきましょう。

①浮気や不倫の証拠を十分に集める

まずは、不貞行為を立証するための証拠を十分に集め、慰謝料請求の根拠をしっかり固めることが大切です。

証拠が不十分だと、相手に否認されたり、場合によっては請求が認められないリスクが高まります。

一方で、客観的かつ有力な証拠を揃えておけば、「裁判になればこちらが優位に立つ」というプレッシャーを相手に与えられ、交渉を有利に進めやすくなります。

特に重要なのは、「決定的な証拠を一度だけでなく複数回にわたって押さえること」です。

浮気の回数が多いと立証できれば、「長期間にわたり繰り返された不貞行為」とみなされ、相手の責任が重く評価されて慰謝料の増額につながる可能性があります。

②慰謝料額を話し合いで決める

調停や裁判に進む前に、当事者同士で話し合いを行い、慰謝料の金額や支払い方法について交渉し合意を目指すことも重要です。

話し合いでは、慰謝料の額やそのほかの条件を柔軟に決められるため、交渉の余地があります。

交渉を進める際は、集めた証拠を示しながら、相手の不法行為の内容や婚姻期間の長さ、それにともなう精神的苦痛の大きさを具体的に伝えると効果的です。

さらに、相手が納得しやすい条件を引き出す交渉術もポイントです。

たとえば、慰謝料500万円を請求する場合に、「現金で300万円を受け取り、残り200万円は資産分与で補う」といった提案であれば、相手にとっても受け入れやすくなります。

話し合いが難航する場合は、弁護士に代理交渉を依頼することも検討しましょう。

③支払い方法を分割払いにして総額を増やす

分割払いを提案することで、相手に一括支払いの負担を避けさせつつ、結果的に総支払い額を増やせるケースもあります。

分割により相手の支払い負担を軽減しながらも、最終的な慰謝料の総額を高く設定できるのがメリットです。

たとえば、一括払いで200万円の慰謝料を請求する場合でも、分割払いに切り替えることで総額を250万円に増額する交渉ができる場合があります。

総額が250万円に増えれば、引っ越し費用や数か月分の生活費などに充てられ、離婚する場合には経済的な不安を大幅に軽減できるでしょう。

ただし、分割払いには支払い遅延や滞納のリスクも伴います。

そのため、契約内容を明確にし、遅延損害金の設定を含めた対策として、「公正証書」にしておくことが重要です。

④慰謝料の相場を踏まえて請求する

不倫慰謝料の交渉においては、「慰謝料の相場を踏まえて請求額を設定する」こともテクニックのひとつです。

慰謝料を請求する際、あまりに高額な金額を提示すると、相手が支払い自体を拒否する可能性が高まります。

もちろん、交渉の駆け引きとして最初に高めの金額を提示すること自体は悪い方法ではありません。

しかし、最終的に「この金額なら妥協できる」と現実的に納得できるラインをあらかじめ設定しておくことが、確実に慰謝料を受け取るためには大切です。

⑤相手の財産状況を把握しておく

慰謝料の交渉を始める前に、相手の財産状況を事前に確認しておくことも重要です。

相手に十分な支払い能力がない場合、慰謝料が減額される可能性が高くなります。

ただし、慰謝料の減額を狙って、実際には所有している財産について「持っていない」「収入が少ない」と嘘をつくケースも少なくありません。

そのため、慰謝料請求の相手がどこにどのような財産を持っているかを把握し、関連する証拠をしっかり押さえておきましょう。

|

把握しておきたい財産 |

証拠となるもの |

|---|---|

|

毎月の収入 |

・給与明細のコピー(直近数ヵ月分) |

|

預貯金 |

・預金通帳の写し |

|

不動産 |

・不動産の登記簿謄本 |

相手の財産を正確に把握することは、慰謝料請求だけでなく、財産分与の場面でも不利にならないために非常に重要です。

しっかり調査しておいて損はありません。

浮気・不倫の慰謝料請求が認められる3つの条件

浮気や不倫を理由に慰謝料を請求するには、以下の3つの法的条件を満たす必要があります。

|

条件 |

内容 |

|---|---|

|

①不貞行為の存在 |

配偶者以外の異性と、自由な意思にもとづいて肉体関係(=不貞行為)があったこと |

|

②相手の故意・過失 |

不倫相手が、相手がすでに結婚していることを知っていたか、または知るべき状況にあったこと |

|

③権利侵害と損害の発生 |

不貞行為によって、あなたの婚姻共同生活の平和を維持する権利が侵害され、精神的な損害が発生したこと |

慰謝料請求は、民法上の不法行為(民法709条・710条)に基づく損害賠償請求のひとつであり、これらの要件を満たさなければ法的に認められません。

ここでは、それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

なお、有力な証拠の具体例については、のちほど「浮気・不倫の慰謝料請求には「証拠」が必須!有効な証拠とNG行動」で詳しく解説しています。

条件1:不貞行為があること|肉体関係があったか

慰謝料請求が認められるかどうかの最も基本的なポイントは、「不貞行為の証明」にかかっています。

不貞行為とは、「配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこと」です。

つまり、配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったという事実がなければ、原則として慰謝料の請求は認められません。

たとえば、以下のものは不貞行為の証拠として有力です。

- 二人でラブホテルに出入りする写真や動画

- 性交渉があったことをうかがわせるメッセージ

- 性交渉の事実を認める会話の録音 など

一方で、「手をつなぐ・キスをする・頻繁に食事デートする」といった行為だけでは、原則として不貞行為とは認められにくいです。

条件2:相手の故意・過失があること|不倫相手が相手の既婚を知っていたか

慰謝料請求が認められるためには、「不倫相手がすでに結婚していることを知っていたか、または知るべき状況にあったか」が重要です。

もし不倫相手が交際相手の既婚をまったく知らず、過失もなかったと認められる場合、慰謝料請求は難しくなります。

そのため、慰謝料を請求するには、メールやSNSのやり取り・会話の記録・第三者の目撃証言などから、不倫相手が既婚者と知りつつ関係を続けていたことを証明する必要があります。

条件3:権利侵害と損害があること|不倫によって夫婦関係が悪くなったか

慰謝料請求が認められるためには、「不倫によって平穏な婚姻生活を送る権利が侵害されたこと」が必要です。

具体的には、不倫が原因で円満だった夫婦の信頼関係が崩れ、離婚や別居に至ったり、夫婦生活が著しく困難になった場合が該当します。

この条件を満たすためには、不倫によって被害者が精神的に大きな苦痛を受けたことを証明しなければなりません。

たとえば、心身の不調や日常生活への支障を示す診断書やカウンセラーの証言が有効な証拠となります。

補足:請求できる相手は「浮気した配偶者」と「浮気相手」の両方

不貞行為では、「配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求が可能」のため、請求時には以下の選択肢があります。

- 配偶者だけに請求する

- 浮気相手だけ請求する

- 配偶者と浮気相手の両方に請求する

民法第719条により、複数の者が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合、「加害者たちは連帯してその損害を賠償する責任を負う」とされているためです。

(共同不法行為者の責任)

第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。引用元:民法 | e-Gov 法令検索

そのため、配偶者に資力がない場合でも、浮気相手から慰謝料を得られる可能性があります。

ただし、慰謝料の「二重取り」はできず、精神的苦痛の評価額が慰謝料を受け取れる上限となります。

たとえば、あなたの精神的苦痛が200万円と評価された場合、配偶者と浮気相手から合わせて200万円を超える金額を受け取ることはできません。

補足:慰謝料請求が難しい・できないケースもある

すべての浮気・不倫のケースで慰謝料請求が認められるわけではありません。

状況によっては、慰謝料請求が難しい・認められないケースもあります。

具体的に、慰謝料の請求が難しくなるケースは以下のとおりです。

|

慰謝料の請求が難しいケース |

具体例 |

|---|---|

|

夫婦関係がすでに破綻していた場合 |

浮気が発覚する以前から長期間にわたり別居していた、離婚調停が進んでいる最中に浮気が発覚したなど |

|

浮気相手に故意・過失がなかった場合 |

浮気相手が配偶者から計画的に独身であるかのように装われていた |

|

消滅時効が完成している場合 |

浮気の事実と浮気相手の素性を知った時から3年が経過した、または不貞行為があった時から20年が経過した |

ただし、時効は内容証明郵便での催告や裁判手続きにより止められる場合があります。

また、そのほかの状況でも弁護士に相談することで適切な対策を講じれる場合があるため、まずは一度弁護士に相談し、法的な見解を確認しましょう。

慰謝料請求の時効については「不倫慰謝料の時効は何年?3年または20年の2パターンを解説」で詳しく解説しています。

浮気・不倫の慰謝料請求には「証拠」が必須!有効な証拠とNG行動

慰謝料の請求には、配偶者と浮気相手の間に「肉体関係があったこと」「故意・過失があったこと」を客観的に証明できる証拠が不可欠です。

証拠が弱い場合は慰謝料が認められない可能性が高いため、請求する側・された側どちらも慎重な確認が必要です。

ここでは、どのような証拠が慰謝料請求において有効なのかを詳しく見ていきましょう。

「不貞行為」を証明できる証拠リスト

不貞行為、つまり肉体関係の存在を証明するためには、客観的で説得力のある証拠が必要です。

具体的には、以下のような証拠が有力

- 二人でホテルに出入りする写真や動画

- 肉体関係を伺わせるメッセージ(「次はいつ会える?あのホテルで」など)

- 不貞行為の事実を認める会話の録音データ

- 探偵事務所による尾行調査の報告書・写真・動画

- クレジットカードの利用明細(ホテルの利用履歴)

- GPS記録や位置情報の履歴(ラブホテルや浮気相手の自宅への出入りなど)

- 不貞行為を疑わせるホテルの利用記録

- 避妊具のレシート

これらの証拠は単独でも有効な場合がありますが、複数組み合わせることでより証拠としての価値が高まります。

たとえば、LINEのやり取りで「ホテルに行った」というメッセージがあり、さらに同日のクレジットカード明細にホテルの利用履歴があれば、不貞行為の立証はより強固になります。

「故意・過失」を証明できる証拠リスト

不貞行為の証拠があっても、不倫相手が既婚者であることを知らなかった、または注意していても気付くことができなかった場合、不倫相手に慰謝料を請求できません。

不法行為による損害賠償は、相手に故意または過失がなければ認められないためです。

そのため、不倫相手が既婚者であると認識していたことを示すメッセージや録音データ、職場の同僚関係などが有力な証拠となります。

- 浮気相手があなたの配偶者を「〇〇さんの旦那さん/奥さん」と呼んでいるやり取り

- 「奥さん(旦那さん)にバレないようにしようね」といった、既婚であることを前提とした会話

- 配偶者が「子どもの運動会なんだ」など家族の話題を出し、浮気相手がそれに応じている記録

- 配偶者と浮気相手が同じ職場の同僚で、配偶者の既婚が周知の事実であること

- 配偶者が結婚指輪を日常的に着けていた

- 共通の知人から「〇〇さんは結婚しているよ」と伝えられていたなどの証言があったこと

これらの証拠によって、浮気相手が既婚の事実を認識していた、あるいは少なくとも認識できたはずだと示すことが重要です。

「権利侵害と損害」を証明できるリスト

「権利侵害と損害」の証明では、以下のようなものが有効な証拠となります。

- 離婚届の写し(不倫発覚後に作成・提出したもの)

- 別居を開始した日や状況がわかる賃貸借契約書、住民票の異動届など

- 不倫について話し合った際のメール、LINEのやり取りのスクリーンショット

- 不倫が原因で夫婦喧嘩が増えたことなどを示す日記やメモ

- 不倫を問い詰めた際の会話の録音(感情的になりすぎないように注意)

- 不倫が原因で精神疾患と診断された場合の診断書(うつ病・適応障害など)

- 専門家によるカウンセリングや治療を受けていた事実を示す書類

- 不眠・食欲不振・涙が止まらないなどの症状を具体的に記録した日記やメモ

- 精神安定剤や睡眠導入剤などを服用している場合の処方箋

- 不倫相手との交際費のために生活費が使い込まれたことを示す家計簿や領収書

- 財産分与や養育費の取り決めに関する書類

※これ自体が直接的な損害ではありませんが、離婚に至った経緯を示す一資料となり得ます

これらの証拠により、不倫によって実際に権利が侵害され、損害が発生したことを立証できます。

証拠集めの注意点|違法な証拠収集は逆効果になることも

慰謝料請求を有利に進めるためには証拠が不可欠ですが、証拠集めは必ず合法的な範囲内でおこなう必要があります。

法律に触れるような手段で証拠を得ようとすると、せっかく集めた証拠が裁判で証拠として採用されない場合もあり、逆にあなたが法的な責任を問われるリスクがあるためです。

具体的には、以下のような行為は違法行為にあたる可能性が高いでしょう。

- 配偶者のスマートフォンに無断でスパイアプリを仕込む

- 浮気相手の自宅に無断で侵入して盗撮・盗聴する

- 相手を脅して無理やり自白させる

安全かつ有効な証拠を収集するためには、まず弁護士に相談し、適切な方法を確認することをおすすめします。

浮気・不倫の慰謝料請求の時効|3年または20年

浮気・不倫の慰謝料請求権の時効は、「損害及び加害者を知ったときから3年、または不法行為が行なわれてから20年」です。(民法724条)

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。引用元:民法 | e-Gov法令検索

上記の時効期間を過ぎてしまうと、たとえ相手に不貞行為の事実があったとしても、法的に慰謝料を請求する権利が失われてしまうため注意が必要です。

|

請求相手 |

時効 |

|

|---|---|---|

|

不倫相手 |

不倫相手が特定できる |

不倫の事実および不倫相手を知ってから3年 |

|

不倫相手が特定できない |

不倫行為がおこなわれてから20年 |

|

|

配偶者 |

離婚成立後3年 |

|

時効が迫っている場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

ただし、時効は内容証明郵便での催告や裁判手続きにより止められる場合があります。

詳しくは「不倫慰謝料の時効は何年?3年または20年の2パターンを解説」をあわせてお読みください。

浮気・不倫の慰謝料を請求するときの流れ・方法

ここでは、慰謝料請求の一般的な流れをステップごとに解説します。

一般的に、まずは当事者間の話し合いによる解決を目指し、それが難しい場合に段階的に法的な手続きに移行するのが、時間的にも費用的にも効率的な進め方です。

ご自身の状況に合わせて、どの段階から専門家である弁護士のサポートを求めるかも含め、今後の進め方の参考にしてください。

STEP1:【交渉の準備】証拠を揃え内容証明郵便で「請求の意思」を伝える

慰謝料請求を考えているなら、最初にすべきことは証拠収集です。

証拠が不十分だと、相手が事実を認めず慰謝料を支払わない可能性があります。

不安なら弁護士に相談し、証拠集めのアドバイスを受けることもひとつの方法です。

証拠が整ったら、内容証明郵便で配偶者や浮気相手に送付します。

内容証明郵便は、送付した日時や相手などを郵便局が証明するサービスで、相手に心理的圧力をかけ交渉を有利に進める第一手として有効です。

内容証明には、ケースに応じて必要な事項を記載しましょう。

- 「通知書」「慰謝料請求書」などのタイトル

- 自分が知った事実(配偶者が不倫していたこと)

- 不倫の事実が民法709・710条の不法行為に該当すること

- 慰謝料請求をすること

- 慰謝料の金額

- 慰謝料の振込期日・振込先

- 差出人と受取人の住所・名前 など

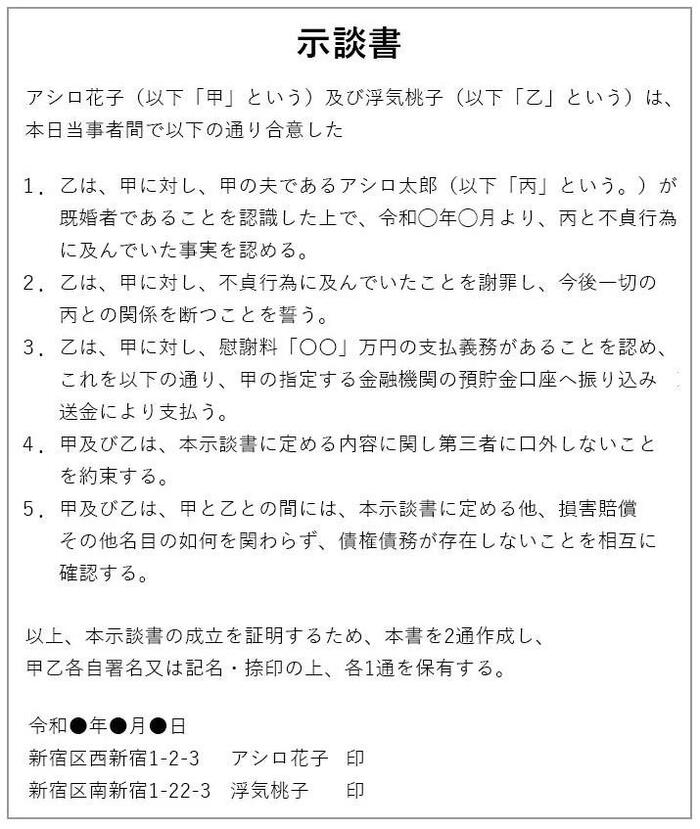

STEP2:【話し合いで解決】示談交渉で早期かつ柔軟な解決を目指す

内容証明郵便送付後、相手方と「慰謝料の金額・支払い方法・支払い期限」などについて具体的に話し合いを行います。(示談交渉)

交渉時は慰謝料だけでなく以下の事項も取り決めておくとよいでしょう。

- 示談条件を口外しないこと

- 迷惑行為、誹謗中傷をしないこと

- 分割払いの場合、支払いが滞った場合は全額一括支払をすること

- 示談条件に違反した場合は違約金を支払うこと など

相手が請求額に反対した場合、証拠や過去の判例を提示し、お互いが納得できる解決策を探ります。

法的知識に不安がある場合は、弁護士に交渉を依頼することで、冷静かつ有利な条件で進められます。

また、合意した内容は必ず「示談書」として書面に残し、後日のトラブルを防ぎましょう。

可能であれば公証役場で「公正証書」の形にしておくことを強くおすすめします。

示談交渉についてさらに詳しく知りたい方は、あわせて「協議離婚とは?進め方や話し合いのポイントを解説」もお読みください。

STEP3:【第三者の力を借りる】交渉が難航したら「民事調停」で解決を図る

協議で合意に至らない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して解決を目指します。

調停は、裁判官と調停委員が中立の立場で双方の意見を聞き、円滑な話し合いを助け、解決案を提案する手続きです。

離婚調停の期間はケースにより異なりますが、通常は3か月〜半年程度かかります。

精神的な負担を避けるため、弁護士に依頼することが望ましいです。

調停で合意できれば「調停調書」が作成され、判決と同じ法的効力を持ちます。

調停でも解決しない場合は、訴訟に進むことになります。

離婚調停についてさらに詳しく知りたい方は、あわせて「離婚調停とは?手続きの流れやかかる費用、有利に進めるポイントなどを徹底解説」もお読みください。

STEP4:【最終手段】調停でもだめなら「民事裁判」で法的な決着を

調停での解決が期待できなかったり、調停で解決しない場合、民事裁判で裁判官に法的判断を仰ぎます。

裁判では、双方が証拠にもとづき意見を述べ、裁判所が慰謝料の支払い義務や金額について判決を下します。

裁判では、裁判上の和解で解決しない限り、慰謝料の請求に合意は必要ありません。

民事裁判は通常、半年〜1年ほどかかり、証拠をしっかり準備して論理的に主張する必要があるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

裁判途中で訴えを取り下げたり和解したりすることも可能で、判決に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に控訴できます。

離婚裁判についてさらに詳しく知りたい方は、あわせて「裁判離婚とは?調停離婚との違いやメリット・デメリットを解説」もお読みください。

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みなら弁護士へ早期相談を

浮気の慰謝料問題で「もっと取れたはず」「こんな高額な請求をされるなんて…」と後悔しないためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

慰謝料請求は単なる話し合いではなく、法的知識に基づいた証拠収集や戦略的な交渉が求められる専門的な手続きです。

弁護士は法律と交渉のプロとして、証拠収集・複雑な法的手続き・相手方との対応まで一貫してサポートしてくれます。

たとえば、以下のような悩みも弁護士のサポートによって解消されることが多いです。

- どんな証拠が有効なのかわからない

- 相手が話し合いに応じてくれない

- 自分で交渉するのが精神的に辛い

- 法的な手続きが複雑で手に負えない

弁護士費用は発生しますが、適正な慰謝料の獲得や大幅な減額、精神的負担の軽減など、結果的に大きなメリットを得られるケースが多いのも事実です。

初回相談が無料の事務所も多いため、一人で抱え込まず、まずは弁護士のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。

浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」

「ベンナビ離婚」は、離婚問題に特化した弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。

法律事務所を自分で探すには、弁護士の専門分野や料金の比較など、意外と面倒な点が多いもの。

ベンナビ離婚では、以下の条件で絞込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに見つけられます。

- オンライン面談や電話相談・出張相談の対応

- 土日祝日・夜間の相談が可能

- 離婚トラブルの解決実績や具体的な解決事例

- 弁護士費用や経験年数

初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。

夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。

浮気・不倫の慰謝料が相場以上に高額となった判例

ここでは、浮気の慰謝料が相場以上に高額となった実際の判例を2つ紹介します。

浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に任せるメリット

弁護士に依頼すれば、慰謝料を請求する側・される側いずれの立場でも、法的に適正な解決と費用以上のメリットが得られます。

- 慰謝料の相場が明確に分かる

- 有利・不利に働く証拠について具体的なアドバイスが得られる

- 請求の妥当性や減額の可能性について客観的な判断が得られる

- 相手との交渉や法的手続きを全て任せられる

- 早期解決につながり、時間や労力を節約できる

- 精神的なストレスを大きく軽減できる

感情的なストレスを感じながら一人で交渉を進めるのは、どちらの立場でも非常に辛いものです。

弁護士に依頼すれば、法的なアドバイスと冷静な交渉がおこなえ、精神的な負担を大幅に軽減できます。

特に複雑なケースや請求額が大きい場合は、早期に弁護士への相談を検討したほうがよいでしょう。

慰謝料1,000万円 | 浮気をされただけでなく暴力を振るわれ精神的苦痛を受けた

夫の浮気に長年悩まされていた妻が、夫に浮気をやめるよう伝えたところ暴力を振るわれたという事例です。

裁判では、夫婦の婚姻期間が30年と長かったこと、夫の浮気や暴力による妻の精神的苦痛が大きいことなどを考慮し、夫に対して1,000万円の慰謝料の支払いを命じる判決が下されました。

浮気だけでなくDVもおこなっていたため、けがに対する慰謝料も加味した金額となっています。

慰謝料500万円 | 浮気相手が出産したうえ、妻に内緒で離婚届を提出

夫が浮気相手に子どもを産ませたうえ、妻に内緒で離婚届を提出し浮気相手と結婚したという事例です。

離婚届が提出されていることを知った妻が裁判に訴訟を提起したところ、妻との離婚・浮気相手との婚姻のいずれも取り消されました。

裁判では、夫に対して500万円の慰謝料を支払うよう命じる判決が下されています。

夫婦の婚姻期間が35年11ヵ月、浮気をしていた期間が14年と長かったことも、慰謝料が高額になった理由のひとつと考えられるでしょう。

なお、この事例では、夫は500万円ではなく1,000万円の慰謝料を支払ったとされています。

浮気・不倫の慰謝料に関するよくある質問

最後に、浮気・不倫の慰謝料に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。

Q1.配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できますか?いわゆる「二重取り」は可能?

浮気をした配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求することは可能です。

しかし、精神的苦痛に対する賠償額は一定であり、配偶者や不貞相手が任意に支払ってこない限り、それを超えて二重に受け取ることはできません。

たとえば、仮に裁判で精神的苦痛が200万円と評価された場合、配偶者から150万円、浮気相手から50万円を受け取ることは可能ですが、配偶者と浮気相手それぞれから200万円ずつ、合計400万円を受け取ることはできません。

もっとも、交渉段階であれば、それぞれ任意に200万円を支払ってきた場合には、合計400万円を受け取っても問題ないです。

また、一方が全額支払った場合、もう一方への請求権はその範囲で消滅します。

実際の戦略としては、支払い能力の高い方に重点的に請求することが効果的です。

Q2.ダブル不倫(お互い既婚者同士の不倫)の場合、慰謝料はどうなりますか?

ダブル不倫の場合でも、配偶者とその浮気相手に対して慰謝料を請求できます。

しかし、あなたの配偶者も浮気相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

各夫婦において不貞行為が婚姻共同生活の平穏を侵害するため、被害を受けた配偶者はそれぞれ慰謝料請求権を持っています。

たとえば、あなたが夫の浮気相手X子さんに慰謝料を請求する場合、X子さんの夫もあなたの夫に対して慰謝料請求する権利があります。

ダブル不倫では四者間の利害関係が複雑になるため、弁護士に相談して進めることをおすすめします。

ダブル不倫の慰謝料請求については、以下の記事もあわせてお読みください。

Q3.浮気相手や不倫相手にだけ慰謝料を請求できますか?

浮気相手や不倫相手だけに慰謝料請求することは可能です。

ただし、浮気相手や不倫相手だけに慰謝料を請求すると「求償権」を行使される可能性があります。

求償権とは、「不倫して慰謝料を支払った一方の当事者が、もう一方の当事者(配偶者)に対して、支払った慰謝料の一部を負担するように請求する権利」のことです。

場合によっては、不倫相手側から「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してほしい」と交渉をもちかけられるケースもあります。

このような求償権の問題も考慮に入れたうえで、誰に、どのように請求していくかを検討することが重要です。

求償権について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

Q4.離婚したあとでも、元配偶者やその浮気相手に慰謝料請求できますか?

離婚後であっても、慰謝料請求権の時効(不貞の事実と相手を知ってから3年、または不貞行為時から20年)が完成していなければ、元配偶者やその浮気相手に対して慰謝料を請求できます。

慰謝料請求権は離婚によって当然に消滅するものではありません。

ただし、離婚時の協議書や調停調書などで「本件に関し、名目の如何を問わず、今後一切互いに金銭そのほかの請求をしない」といった清算条項が定められている場合は、請求が難しくなることがあります。

この清算条項の解釈については法的な判断が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

Q5.浮気の証拠がLINEのやり取りだけでも慰謝料請求できますか?

LINEのやり取りだけでも、その内容が肉体関係を強く推認させるものであれば、有力な証拠となり慰謝料請求できる可能性は十分にあります。

具体的には、メッセージの内容(例:「次はいつホテル行く?」など)や頻度、時間帯などが、裁判官や調停委員に不貞行為の存在を確信させるレベルであれば、証拠として採用されます。

一方、単に「好きだよ」「会いたいね」といったメッセージだけでは不貞行為の立証は難しい場合が多いでしょう。

もしLINEのやり取りだけでは証拠として弱いと感じる場合は、ほかの証拠(ホテルに出入りする写真・クレジットカードの利用明細など)と組み合わせることで、より確実性が増します。

まとめ

浮気・不倫の慰謝料の一般的な相場から慰謝料の金額に影響する主なポイント、さらに慰謝料増額につながる具体的なコツまで解説しました。

浮気・不倫の慰謝料相場は、「離婚の有無により50万円以上の差」があり、離婚しない場合は50万~100万円、離婚する場合は100万~300万円が目安となります。

慰謝料額は、婚姻期間・浮気の期間や悪質性・精神的苦痛の程度などによって変動するため、これらの要因を理解し、十分な証拠収集や戦略的な交渉が必要です。

もちろん当事者のみでも対応できますが、より確実かつスムーズに慰謝料請求をおこなうためには、弁護士からアドバイスやサポートを受けるのがおすすめです。

初回相談料無料やオンライン相談可能な事務所も多いため、まずは一度相談してみることを検討してみてください。

【渋谷駅から徒歩5分】【毎週土日対応可】【お仕事帰りの夜間相談可】【初回面談30分無料】不倫の慰謝料を請求したい方、お任せください!実績豊富な弁護士が証拠集めから丁寧にサポート!【オンライン面談対応可】【LINE予約可】

事務所詳細を見る

【初回相談無料】ご相談から一貫して同じ弁護士が対応致します。離婚問題に悩まれたら、できるだけお早めにご相談下さい。20年の弁護士歴を活かし、解決に向けたトータルサポート!

事務所詳細を見る

不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎|【マイホームやマンション、土地などを売り、大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします【初回面談0円】

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

慰謝料に関する新着コラム

-

出会い系不倫の慰謝料請求には不貞行為の事実が必要です。出会い系サイトやマッチングアプリの利用だけでは請求できません。また、証拠も集めなければなりません。本記事で...

-

配偶者に不倫をされたりDV被害にあったりした場合には、相手方に慰謝料請求が可能です。本記事では、慰謝料請求しない方がいい具体的な場面や、慰謝料請求しないときに生...

-

この記事では、夫以外の男性との間にできた子どもを夫の子だと偽る「托卵」が露見するケースと、それが発覚した場合に日本の法律で何が起こり、どのように対処すべきかを詳...

-

単身赴任中の同棲で浮気された場合、配偶者か浮気相手、もしくはその両方に慰謝料請求が可能です。ただし請求するためには、さまざまな条件をクリアする必要があります。本...

-

自己破産すると慰謝料の支払いはどうなる?原則借金が免責されますが、DVや悪意など例外的に請求できるケースもあります。養育費や財産分与への影響、自己破産した相手か...

-

慰謝料の踏み倒しは差し押さえなどリスク大!支払いが難しい場合の分割・減額交渉、自己破産等の対処法を解説。一人で悩まず弁護士に相談するメリットも紹介します。経済的...

-

不貞行為とは結婚している人が自由意思で配偶者以外と性的関係を持つことを意味します。では、パートナーのラブホテル利用は浮気にあたるのでしょうか?法律上の不貞行為に...

-

配偶者の不倫(不貞行為)で慰謝料請求する際の「慰謝料合意書」の作り方を徹底解説!合意書を作成するメリット、記載すべき6つの必須項目、作成時の4つのポイント、示談...

-

本記事では、マッチングアプリで出会った相手が既婚者だったときの対処法、相手の配偶者から訴えられるリスクなどについてわかりやすく解説します。

-

本記事では、熟年不倫に関する定義や意味、慰謝料を請求する際に知るべき基礎知識、熟年不倫で慰謝料を請求する際に役立つ証拠、熟年不倫の被害者が慰謝料を請求する際の流...

慰謝料に関する人気コラム

-

ダブル不倫とは、一般的に既婚者同士が不倫することを指します。お互いに既婚者同士である為、割り切って不倫できるようですが、一体そういった心理で大きなリスクを犯して...

-

本記事では、離婚慰謝料の相場や請求できるケース・できないケースを解説し、より多くの慰謝料を受け取るための具体的なポイントについても紹介します。本記事を読むことで...

-

本記事では、旦那の不倫が発覚したときにすべきことや慰謝料請求時の注意点などについて解説します。 不倫は決して許せない行為ですが、離婚以外の選択肢もあります。あ...

-

パートナーの浮気によって離婚する場合は、離婚慰謝料の請求が可能です。本記事では、配偶者の浮気・不倫による慰謝料の相場や請求先、手続きのステップを具体的に解説しま...

-

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場と、不倫をされた方が不倫相手に慰謝料を請求する手順を紹介しています。ダブル不倫は被害者側と加害者側が複数いて、誰に請求するかが非...

-

悪意の遺棄とは、生活費を渡さない、理由のない別居、健康なのに働かないといった行為のこと。この記事では、悪意の遺棄とは何なのか、悪意の遺棄となる11の行動、悪意の...

-

不倫で離婚に至る場合にすべきことはたくさんあります。この記事では、不倫で離婚に至る実態・離婚件数と離婚率の推移から、不倫で離婚する際に覚えておくこと、不倫で離婚...

-

婚約破棄による慰謝料の相場は50万円から200万円とされており、婚約の状況によってはさまざまな慰謝料を請求できる可能性が高いと言えます。この記事では、婚約破棄に...

-

彼氏が既婚者だと発覚した場合、状況によっては彼氏を訴え慰謝料請求できる可能性があります。また、彼氏が既婚者だと知らなかった場合、不倫の慰謝料を請求されても回避で...

-

不倫における内容証明の書き方や出し方に加えて、内容証明を送るメリット、注意点、対処法についてご紹介します。不倫相手や配偶者に内容証明を送ろうか悩んでいらっしゃる...

慰謝料の関連コラム

-

不貞行為とは結婚している人が自由意思で配偶者以外と性的関係を持つことを意味します。では、パートナーのラブホテル利用は浮気にあたるのでしょうか?法律上の不貞行為に...

-

「婚約者の浮気が発覚し、慰謝料を請求したい!」幸せなはずの婚約中に婚約者の浮気が発覚したらショックが大きいでしょう。婚約破棄をして慰謝料を請求したいと考える方も...

-

不倫問題でかかる弁護士費用はいくらくらいなのでしょうか。依頼したいと思っても気になるのが弁護士費用です。この記事では、慰謝料の請求、慰謝料の減額それぞれにかかる...

-

離婚や慰謝料問題は、早い段階で弁護士に相談することで、有利な状況で話を進められます。この記事では、無料相談も行っている相談先をまとめました。また、慰謝料請求は離...

-

配偶者が浮気をしていて慰謝料を請求したいものの、メールしか証拠が見つからないというケースは少なくありません。本記事では、浮気の証拠がメールだけの場合に慰謝料請求...

-

慰謝料請求を内容証明でするのにはさまざまなメリットがあります。この記事では、内容証明の目的とメリット、内容証明のサンプルや書き方・注意点、請求できる慰謝料の相場...

-

相手の借金が原因で離婚する場合、慰謝料をもらうことはできるのでしょうか。この記事では、借金での離婚と慰謝料の請求は可能か、慰謝料を支払ってもらう方法、借金の返済...

-

求償権とは他の連帯債務者に自分が支払った分の金額を請求できる権利です。本記事では、不倫慰謝料における求償権の意味、発生条件、時効、放棄をわかりやすく解説。慰謝料...

-

配偶者に不倫をされたりDV被害にあったりした場合には、相手方に慰謝料請求が可能です。本記事では、慰謝料請求しない方がいい具体的な場面や、慰謝料請求しないときに生...

-

浮気相手への慰謝料相場は、一般的に50~300万円といわれています。しかし、状況によってはさらに高額な慰謝料を獲得できるかもしれません。この記事では、慰謝料請求...

-

不倫の慰謝料を請求するために弁護士に依頼したいけれど、選び方や探し方がわからないという方もいるでしょう。この記事では、そのような方に向けて弁護士の選び方や探し方...

-

仮面夫婦の状態で配偶者の浮気が発覚した場合、いくつかの対処法があります。また、浮気に対して慰謝料請求ができるかについても把握しておく必要があるでしょう。本記事で...

慰謝料コラム一覧へ戻る