母子家庭の生活保護費から児童扶養手当は引かれる?知っておきたいポイントとは

生活保護を受けている母子家庭でも児童扶養手当は受け取れます。なぜなら生活保護と児童扶養手当はまったく別の自立支援プログラムだからです。

生活保護と児童扶養手当の特徴を把握することで母子家庭でも、より生活を安定させられる可能性があります。経済的にはもちろん、精神的にもより多く扶助してもらえると保護者としても安心でしょう。

この記事では、生活保護と児童扶養手当の基礎知識や、再婚した場合の受給額の変化について紹介します。スーパーで野菜の値札が気になったり、シャワーを我慢しているなど、現状の生活が困窮している方はぜひ最後までご覧ください。

母子家庭を対象にした住まいの手当、医療費、遺族年金などは「母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度|金額や条件も解説」でご覧ください。

生活保護と児童扶養手当の3つの違い

上記に3つの違いを箇条書きした通り生活保護と児童扶養手当は、生活を援助してくれる点では同じですが具体的にはまったくの別物です。

1:目的や法律の違い

生活保護と児童扶養手当では、そもそもの目的や法律が違います。

生活保護とは

生活保護は国民が持つ最低限の生活を営む権利を守り、生活の保障と就労による自立支援を目的としています。これらの決まりは生活保護法によって定められています。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立を援助し、児童福祉の増進を目的とした国の制度で児童扶養手当法によって定められています。

第一条 この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

2:受給できる条件の違い

根本的な目的や法律が違いますので、受給できる条件も違ってきます。

生活保護の場合

生活保護を受けたい場合は以下4つの条件をすべて満たす必要があります。

- 資産がない

- 働くことができない

- 他の制度を受けても生活が苦しい

- 扶養者からの援助を受けられない

生活保護の場合、受給するための審査も生活扶助基準を基に細かく行われます。受給できる条件についてはこちら『母子家庭の生活保護は毎月いくら?受けるための4つの条件』をご覧ください。

児童扶養手当の場合

児童扶養手当はひとり親で子供が18歳未満であること、また所得が一定の金額を下回ることが条件になります。下の表は東京の所得制限(令和2年4月現在)です。

目安としてご覧ください。

| 扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |

|

| 全部支給 | 一部支給 | ||

| 0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |

| 1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |

| 2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |

| 3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |

市区町村によって変わりますので、詳細は住居地の市区町村のHPや窓口で確認してから対応しましょう。

3:保障内容と金額の違い

生活保護の場合

生活保護は、生活費以外にも以下のような扶助を受けられます。

- 住宅扶助

- 教育扶助

- 生業扶助

- 医療扶助

- 介護扶助

これらの扶助を受け取ることで、衣食住を保障してもらいます。また、地域や家族の人数・年齢などで金額が大きく変わってきます。

生活保護で受け取れる金額についてはこちら『母子家庭の生活保護は毎月いくら?受けるための4つの条件』をご覧ください。

児童扶養手当の場合

児童扶養手当は、子供の人数と所得で以下のように変わってきます。

- 全額支給(所得制限額未満):月額43,160円

- 一部支給:所得に応じて月額43,150円から10,180円まで10円単位で変動

- 全部支給(所得制限額未満):10,190円

- 一部支給:10,180円から5,100円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)

- 全部支給:6,110円

- 一部支給:6,100円から3,060円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)

※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

生活保護と児童扶養手当を受ける際の注意点

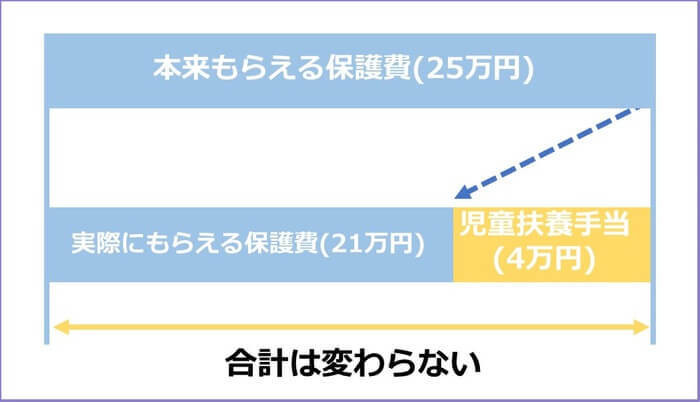

生活保護と児童扶養手当を受けられることは冒頭で紹介しましたが、1つだけ注意点があります。それは、児童扶養手当が収入とみなされその分生活保護の受給金額から差し引かれる ということです。

そもそも生活保護で給付される保護費は、下の図のように最低生活費から収入を引き足りない分を支払うというものになっています。

なので、児童扶養手当を受給しながら生活保護を受ける場合、受給できる保護費は児童扶養手当を引いた金額になります。

例えば、本来なら25万円の保護費をもらえた場合、児童扶養手当が4万円だとすると実際に受給できる保護費は21万円になります。

児童扶養手当は児童扶養手当で受け取ることができますので、保護費から引かれていないように感じることもあります。

受け取りの際は保護費からどのくらい児童扶養手当が差し引かれているのか確認しましょう。

生活保護・児童扶養手当受け取り状況が変わってくる3つのケース

生活保護や児童扶養手当は所得の変動や、再婚など生活環境の変化により減額・打ち切りを行っています。ここでは生活保護や児童扶養手当の受け取り状況や金額が変わってくる3つのケースを紹介します。

1:働いて所得が上がったケース

働いて所得が上がった場合、生活保護が打ち切られる or 減額となることがあります。児童扶養手当は本来なら18歳までの受け取りが可能ですが、所得が上がった場合18歳未満であっても打ち切られます。

児童扶養手当がなくなっても、『児童手当』を受け取ることができるのでご安心ください。こちらは、所得制限を超えた場合でも受け取れます。詳細については各市区町村に相談してみてください。

2:再婚したケース

収入がある人と結婚した場合、生活保護・児童扶養手当が打ち切り・減額となることがあります。仮に相手配偶者等から金銭的支援を受けていることを隠して受給し続けていると不正受給として全額返金を要求されるかもしれません。

また、再婚相手も生活保護を受けている場合は、生活保護について見直しとなることもあります。

3:子供が18歳を超えたケース

子供が18歳を超えた場合、児童扶養手当を受け取ることはできなくなります。生活保護を受け続けることはできますが、子供が働いているような場合は、世帯収入があるため生活保護費の打ち切り・減額の理由になるでしょう。

まとめ

生活保護と児童扶養手当は補償内容やその目的が異なる別物です。そのため生活保護を受けている母子家庭でも、条件次第では児童扶養手当を受給できる可能性があります。

しかし児童扶養手当は収入の扱いなので、生活保護の受給金額から差し引かれるため注意しましょう。また、再就職や再婚などで年収が上がると受給できなくなるので、知らないうちに不正受給をしないように注意する必要があります。

児童扶養手当を受けることで合計の受給金額が大きく変わることはありませんが、児童扶養手当は万が一生活保護が減額された場合の保険になる可能性があります。

また、生活保護より審査が厳しくありませんし、一部でも支給してもらうことで精神的に余裕が出るでしょう。生活保護も児童扶養手当も条件を満たせば受給する権利がありますから、後ろめたさなどを感じる必要はありません。

あなたと家族のためにも受給できるうちに申請を検討してください。何か相談してみたいことがあればお近くの福祉事務所の窓口を利用しましょう。

|

出典先一覧 |

【初回相談0円・クレカ決済可】【女性弁護士・歴10年以上のベテラン弁護士在籍】|慰謝料・財産分与など、離婚条件のお悩みなら|≪雑誌ananにて紹介されました!≫|※夜間・早朝のご相談は、原則営業時間内にご返信します※

事務所詳細を見る

★離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万〜億超えの解決金回収実績!

事務所詳細を見る

【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

離婚後の生活に関する新着コラム

-

離婚すると、本籍地はどこになるのかが気になりませんか?本記事では、離婚後に本籍はどこになるのかやケース別に新たな戸籍を作る必要性や影響について解説します。当記事...

-

別居中に恋愛をしたい場合、どのようなことが問題になるか気になる方は少なくないでしょう。現在の夫婦関係や状況によっては、恋愛をすることで訴えられたり慰謝料を請求さ...

-

離婚を検討しているなかで、母親が親権をもつ場合に子どもの苗字を変えたくないと思っている方は少なくないでしょう。本記事では、離婚時に子どもの苗字を変えない場合は戸...

-

面会交流権とは、離婚に伴い、離れて暮らすことになった親と子が交流する権利のことです。定期的な面会交流は、子どもの健やかな成長にもつながります。この記事では、離婚...

-

離婚した後、子どもの苗字だけそのままにできるかが気になりませんか?本記事では、離婚すると子どもの苗字はどうなるのかや苗字を変えるための方法、苗字をそのままにする...

-

離婚をするには、どのような流れで進めればいいか気になりませんか?本記事では、離婚するための具体的な方法や流れ、注意点などを解説します。離婚に関する疑問や不安をな...

-

離婚後に再婚した際、戸籍謄本に離婚歴が載る場合と載らない場合があります。再婚相手に離婚歴や元配偶者の名前を知られたくない方に向けて、本記事では再婚後の戸籍謄本が...

-

専業主婦が離婚した場合、国民健康保険は自分で納める必要があります。 本記事では、専業主婦が離婚した場合の国民健康保険について、支払金額の目安や減額する方法など...

-

夫との離婚を検討しているものの、自身がパート主婦であるため、その後の生活に不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。本記事では、離婚後の生活費や配偶者に請求...

-

離婚に伴い発生する手続きのひとつが、健康保険の切り替えです。手続きを忘れてしまうと、医療費が自己負担になることもあります。本記事では、離婚後の健康保険について、...

離婚後の生活に関する人気コラム

-

【母子家庭(シングルマザー)の手当て・支援制度を完全解説!】母子家庭の場合、1人で子供を抱えて生きていくのは大変です。実感も頼れない場合、母子家庭の方が貰える手...

-

両親が離婚をしたという事実は、子供にどのような影響を与えてしまうのか、15個の項目をご紹介するとともに、どうすれば離婚が子供へ与える影響を最小限にできるのかご紹...

-

この記事では、だれでもできる児童扶養手当の計算方法から2018年に改正された所得制限限度額や控除対象など、児童扶養手当の計算に関するすべてを解説します。また、モ...

-

母子家庭の医療費は『ひとり親家庭等医療費助成制度』を受けることで全額負担をしてもらえる可能性があります。この記事では、『ひとり親家庭等医療費助成制度』の基礎知識...

-

母子家庭になったが、持病や子供の障害など働けない事情により生活に困っている場合生活保護を受けることをおすすめします。離婚のせいで子供に貧しい思いをさせたくないで...

-

離婚後はやらなければならない手続きが盛りだくさんです。できるだけ早く新しい生活を始めるためにも離婚後の手続きは確実&効率的に行うことが大切です。本記事では離婚...

-

育児休業給付金とは、育児休業を取得する父母に対する休業中の給付金です。受給条件を満たしていれば、月給の50%前後を受け取ることができます。この記事では、育児休業...

-

離婚したら、何をすれば良いか悩むこともあるかと思います。子供のことや今後の生活のこと、新しい住居や仕事のことなど、そういった不安要素を取り除く手段をご紹介します...

-

2010年、始まった当初は「子ども手当」と呼ばれていましたが、2012年から「児童手当」となりました。この記事では、東京などの支給日や支給が確認できなかった場合...

-

母子家庭の心強い味方である生活保護と児童扶養手当は全く別物になります。そのため、生活保護を受けながら児童扶養手当も受け取ることが可能です。この記事では、生活保護...

離婚後の生活の関連コラム

-

離婚時にもらえる財産に年金も含まれるのをご存知でしょうか。ただ、離婚して2年以内に手続きしないと年金は受け取れません。ここでは、年金分割制度を利用した時に受け取...

-

離婚した後、子どもの苗字だけそのままにできるかが気になりませんか?本記事では、離婚すると子どもの苗字はどうなるのかや苗字を変えるための方法、苗字をそのままにする...

-

専業主婦が離婚した場合、国民健康保険は自分で納める必要があります。 本記事では、専業主婦が離婚した場合の国民健康保険について、支払金額の目安や減額する方法など...

-

離婚後はやらなければならない手続きが盛りだくさんです。できるだけ早く新しい生活を始めるためにも離婚後の手続きは確実&効率的に行うことが大切です。本記事では離婚...

-

離婚後に幸せになれる人には特徴があります。この記事ではその特徴7つと幸せになれたエピソード、幸せになるためにすべきことを解説しています。現在離婚を検討している人...

-

離婚してもやはり寂しいだったり、生活苦で復縁する人の復縁率は約1割に上ります。どういったキッケケで復縁に至るのか、また復縁を成功させる方法を見てきましょう。

-

母子家庭の医療費は『ひとり親家庭等医療費助成制度』を受けることで全額負担をしてもらえる可能性があります。この記事では、『ひとり親家庭等医療費助成制度』の基礎知識...

-

女性の場合、離婚後に100日の再婚禁止期間が設けられています。ただし、同じ人と結婚するなど例外になるケースもあります。本記事では、2024年の民法改正による離婚...

-

生活保護を受けるための条件は主に5つです。この記事では、受給するための5つの条件や受け取れる金額の相場について紹介します。また、条件を満たしているのに窓口で申請...

-

「もっと子どもと面会交流する頻度を増やしたい」など、離婚後にさまざまな要望が生まれることも少なくはないでしょう。そこで本記事では、他のご家庭の面会交流の頻度を知...

-

一度愛し合った人との離婚は踏みとどまる人が多いのも当然でしょう。今回は、離婚のメリットとデメリットを整理していきます。あなたが今後の生活を考えていく上で参考にし...

-

夫との離婚を検討しているものの、自身がパート主婦であるため、その後の生活に不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。本記事では、離婚後の生活費や配偶者に請求...

離婚後の生活コラム一覧へ戻る