養育費の相場はいくら?算定表を用いた年収・子供の人数別の平均金額や算定方法を解説

離婚を検討する際、子供の将来を守るための養育費の相場を知ることは非常に重要です。

相手の年収や、子供の人数によって実際に受け取れる月額の目安は大きく変わります。

裁判所が公表する養育費算定表を用いた適正な金額で合意することで、離婚後の生活を安定させることができます。

本記事では、年収別の養育費相場や、増額・減額されるケース、未払いを防ぐための対策について解説。

養育費の計算方法も解説するので、納得のいく条件で新生活を始めるために役立ててください。

養育費とは?

養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでに必要な費用です。

離婚して親権を持たなくなった親にも支払い義務は継続するため、親権者は子供に代わって養育費の支払いを請求し、管理する立場にあります。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

養育費には具体的に、以下の費用が含まれます。

- 食費・住居費などの生活費

- 教育費

- 医療費

- 娯楽費

養育費は「余裕があるときに払うお小遣い」ではありません。

借金をしてでも支払うべき、非常に強い義務として位置づけられているため、離婚時には金額や支払い方法を決めておくことが重要です。

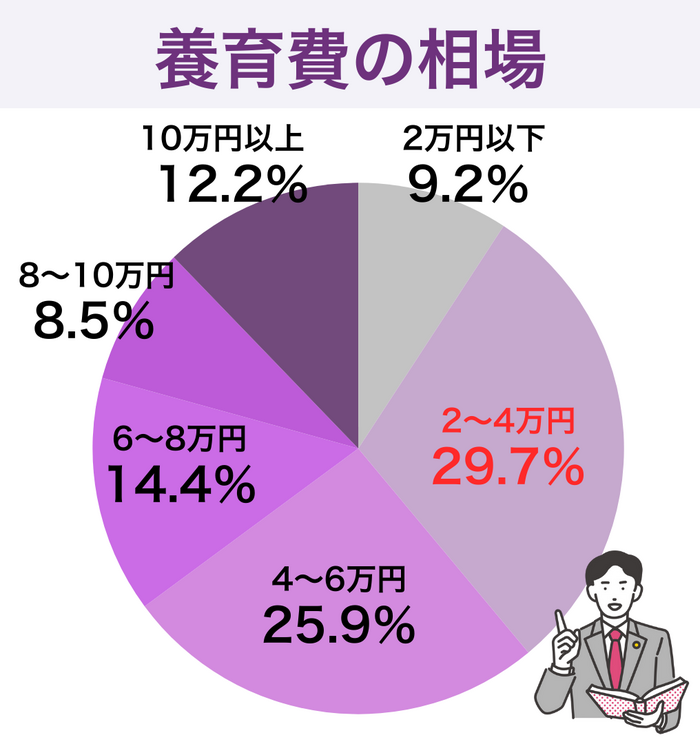

統計で見る養育費の相場

裁判所が公表している資料によると、夫から妻へ支払われるケースで最も多い養育費の金額帯は、月額2〜4万円で、全体の約29.7%を占めます。

次いで4〜6万円(25.9%)、6〜8万円(14.4%)という順位です。

上記はあくまで調停や審判など、裁判所が関与した事件における統計データです。

実際の相場は、双方の年収や子供の人数によって変動するため、個別の算出が欠かせません。

子供の人数別の養育費支払い額データ

子供の人数が増えるほど、1ヶ月あたりに支払われる養育費の総額は増加する傾向にあります。

| 子供の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1万円以下 | 157件 | 104件 | 29件 | 10件 | 5件 | 305件 |

| 1万円~2万円 | 519件 | 303件 | 105件 | 28件 | 4件 | 959件 |

| 2万円~4万円 | 2521件 | 1231件 | 290件 | 51件 | 5件 | 4098件 |

| 4万円~6万円 | 2030件 | 1220件 | 291件 | 38件 | 1件 | 3580件 |

| 6万円~8万円 | 995件 | 836件 | 136件 | 18件 | 7件 | 1992件 |

| 8万円~10万円 | 480件 | 493件 | 180件 | 18件 | 4件 | 1175件 |

| 10万円以上 | 603件 | 712件 | 330件 | 41件 | 7件 | 1693件 |

子供の人数は養育費の総額を決定する極めて重要な要素です。

自身の家族構成における正確な相場を把握し、納得感のある合意を目指しましょう。

養育費を決める3つの基本要素

養育費の金額は、主に以下3つの要素によって決まります。

- 義務者(支払う側)の年収

- 権利者(受け取る側)の年収

- 子供の人数と年齢

裁判所が公開している養育費算定表も、この3つの要素を基準に作成されています。

1. 義務者(支払う側)の年収

養育費を支払う側の収入が高ければ高いほど、養育費の金額も高くなります。

支払う側の生活水準を基準として、子供の生活レベルを決定するためです。

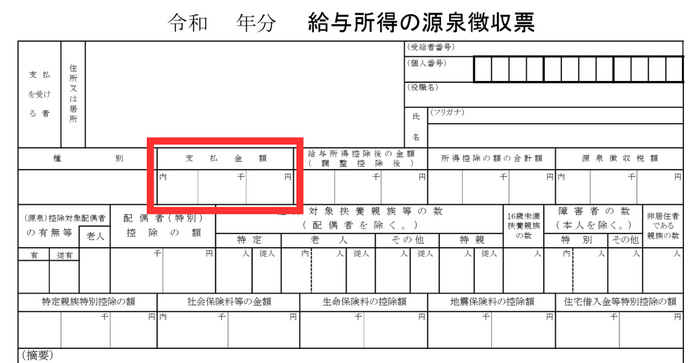

会社員の場合は、源泉徴収票に記載されている「支払金額」(税込の総支給額)を基準にします。

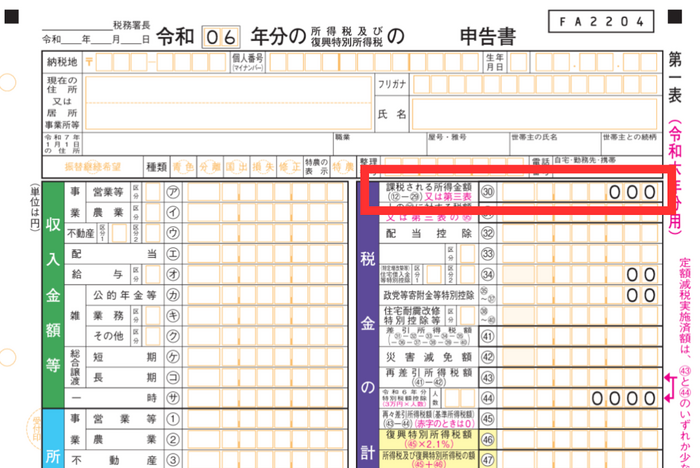

自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を基準として算出するのが一般的です。

売上(収入金額)ではなく、経費を差し引いたあとの所得金額である点に注意しなければなりません。

2. 権利者(受け取る側)の年収

共働きで養育費を受け取る側にも収入がある場合、金額に応じて養育費は調整されます。

養育費の金額は相対的に下がりますが、全く受け取れないということは原則ありません。

養育費は両親がそれぞれの余力に応じて分担するものであり、一方的な負担ではないためです。

現在の収入だけでなく、離婚後に見込まれる収入や就労能力も考慮の対象となります。

公平な分担額を算出するためには、受け取る側の年収も源泉徴収票や給与明細を用いて客観的に証明する必要があります。

3. 子供の人数と年齢(0歳〜14歳・15歳以上)

子供の数が多いほど、また子供の年齢が高いほど、養育費は高くなります。

養育費算定表では、子供の年齢を「0歳〜14歳」と「15歳以上」の2区分で指数が設定されています。

15歳以上になると高校進学に伴い学費や生活費が増加しやすいため、算定表上の指数設定は高いです。

子供が成長して15歳になったタイミングで、養育費の増額を求めることも可能です。

将来の支出増を見据えて、年齢区分による金額の変化があることを理解しておきましょう。

養育費算定表に基づく相場の計算方法

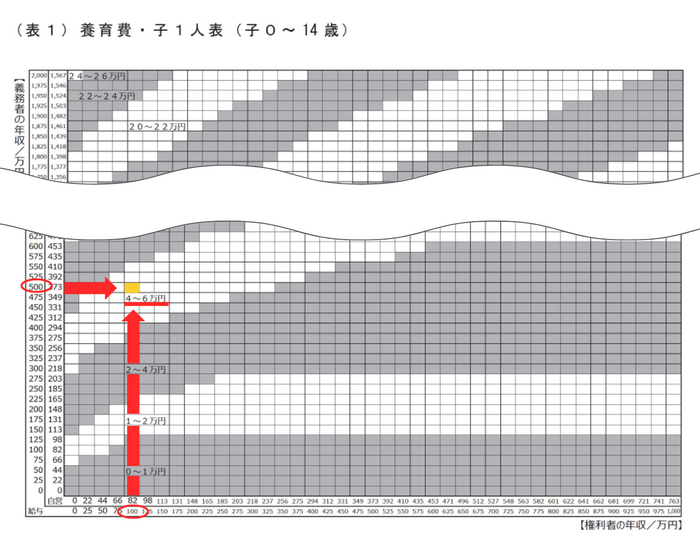

実務では、裁判所が作成した養育費算定表を参考に養育費の金額を決定します。

使用する表は子供の人数と年齢の組み合わせによって異なります。

| 《例》 子供の人数:1人 子供の年齢:14歳 義務者(支払う側)の年収:500万円(給与) 権利者(受け取る側)の年収:100万円(給与) |

引用元:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所

(※矢印などの書き込みは加工)

- 子供の人数と年齢を確認し、該当する番号の算定表を選ぶ

- 縦軸にある「義務者(支払う側)の年収」に、義務者の年収を当てはめる

- 横軸にある「権利者(受け取る側)の年収」に、権利者の年収を当てはめる

- 双方が交差した枠内に記載されている金額を確認

- 金額の目安をもとに話し合いをおこない、具体的な金額を決定する

上記の例の場合、義務者(支払う側)が支払う養育費は、月額4~6万円です。

なお、表の選び方を間違えると、算出される金額が数万円単位でズレる恐れがあります。

例えば「子供1人(0〜14歳)」と「子供1人(15歳〜)」では、使用する表が異なるため間違えないように注意が必要です。

【年収別】養育費の相場早見表とシミュレーション

相手の年収によって、月々に受け取れる養育費の目安は大きく異なります。

ここでは、受け取る側の年収を100万円と仮定して試算します。

自身の状況に近い年収帯を確認し、具体的な生活設計の参考にしてください。

年収200万円の場合

| 子供の人数 | 子供の年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 1~2万円 | 2~4万円 |

| 15歳以上 | 2~4万円 | 2~4万円 | |

| 2人 | いずれも0~14歳 | 2~4万円 | 2~4万円 |

| 第1子15歳以上、第2子0~14歳 | 2~4万円 | 4~6万円 | |

| いずれも15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 2~4万円 | 4~6万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 | |

| 3人:15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 | |

支払う側の年収が200万円の場合、生活に余裕がない年収帯ではありますが、親である以上は最低限の支払い義務があります。

養育費の減額や免除が認められるのは、生活保護を受給しているなど極めて限定的なケースに限られます。

年収300万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 2~4万円 | 4~6万円 |

| 15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |

| 2人:15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |

| 3人:15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |

支払う側の年収が300万円は、生活が厳しい状況であっても、正当な理由がなければ減額は認められにくいラインです。

標準的な算定表の範囲内で、確実な約束を取り付けることが大切です。

年収400万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 4~6万円 | 4~6万円 |

| 15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 4~6万円 | 8~10万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 6~8万円 | 8~10万円 | |

| 2人:15歳以上 | 6~8万円 | 8~10万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 6~8万円 | 8~10万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 6~8万円 | 10~12万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 6~8万円 | 10~12万円 | |

| 3人:15歳以上 | 6~8万円 | 10~12万円 | |

義務者の年収が400万円の場合、日本の平均年収に近い層であるため、比較的安定した養育費の確保が見込めます。

子供が15歳以上の場合は教育費負担が増えるため、金額が高くなりやすいです。

年収500万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 15歳以上 | 6~8万円 | 8~10万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 8~10万円 | 10~12万円 | |

| 2人:15歳以上 | 8~10万円 | 10~12万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 8~10万円 | 12~14万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 8~10万円 | 12~14万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 8~10万円 | 12~14万円 | |

| 3人:15歳以上 | 10~12万円 | 12~14万円 | |

支払う側の年収が500万円の場合、経済力に多少の余裕が出るため、習い事や将来の学費についても話し合いやすくなります。

養育費を受け取る側の収入が増えると金額が変動しやすいため、慎重な計算が必要です。

算定表通りの金額では足りない場合は、具体的な教育プランを提示してください。

生活水準が上がる分、子供にかけられる費用の幅も広がります。

年収600万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 6~8万円 | 8~10万円 |

| 15歳以上 | 6~8万円 | 10~12万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 8~10万円 | 12~14万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 10~12万円 | 12~14万円 | |

| 2人:15歳以上 | 10~12万円 | 14~16万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 10~12万円 | 14~16万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

| 3人:15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

支払う側の年収が600万円の場合、統計上の平均値を大きく上回る金額になるため、子供の生活環境を安定させやすくなります。

支払う側が「世間並みの金額で十分だ」と主張してきたら、算定表を根拠に反論すべきです。

高収入層に近い年収600万円では、将来の大学進学費用なども争点になり始めます。

算定表はあくまで公立学校を前提としているため、私立を検討するなら加算を求めなければなりません。

相手の収入に見合った、子供への投資を促すことが重要です。

年収700万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 |

| 15歳以上 | 8~10万円 | 12~14万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

| 2人:15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 12~14万円 | 16~18万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 12~14万円 | 18~20万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 | |

| 3人:15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 | |

年収700万円は、平均年収を上回る層であり、裁判所からも十分な支払い能力があるとみなされます。

私立進学などの特別経費がない限り、算定表の金額でスムーズに合意しやすいラインです。

経済的な余裕を子供の将来のために還元してもらえるよう、論理的に金額の交渉を進めてください。

大きな不利益を被らないよう、専門家の視点で計算を確認するのがおすすめです。

年収800万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 8~10万円 | 10~12万円 |

| 15歳以上 | 10~12万円 | 14~16万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 12~14万円 | 16~18万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 12~14万円 | 18~20万円 | |

| 2人:15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 14~16万円 | 20~22万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 14~16万円 | 20~22万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 16~18万円 | 20~22万円 | |

| 3人:15歳以上 | 16~18万円 | 22~24万円 | |

年収800万円は、私立学校への進学費用(特別経費)が主な争点になる傾向が高いです。

算定表の上限に近づくため、詳細な計算が必要になるケースが多くなります。

支払う側が節税対策などで年収を低く見せていないか、厳密なチェックも欠かせません。

高額な養育費になるからこそ、書面でしっかりと合意を残すことが不可欠です。

年収1000万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |

| 15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 16~18万円 | 20~22万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 16~18万円 | 22~24万円 | |

| 2人:15歳以上 | 18~20万円 | 24~26万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 18~20万円 | 24~26万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 20~22万円 | 26~28万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 20~22万円 | 26~28万円 | |

| 3人:15歳以上 | 20~22万円 | 28~30万円 | |

支払う側の年収が1000万円の場合、相手が自営業などで経費操作をしていないか注意深く調査しましょう。

私立医学部進学や海外留学など、高額な教育費負担の分担が議論の焦点となることもあります。

支払う側に「手取りは少ない」と主張された場合でも、総収入に基づいた算定を優先してください。

一般的な相場を遥かに超える金額となるため、相手の抵抗も強くなる傾向があります。

弁護士を介して、法的な根拠に基づいた適正額を突き付けることが効果的です。

年収1500万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 16~18万円 | 20~22万円 |

| 15歳以上 | 20~22万円 | 26~28万円 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 24~26万円 | 30~32万円 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 26~28万円 | 32~34万円 | |

| 2人:15歳以上 | 26~28万円 | 34~36万円 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 28~30万円 | 36~38万円 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 28~30万円 | 38~40万円 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 30~32万円 | 38~40万円 | |

| 3人:15歳以上 | 30~32万円 | 40~42万円 | |

支払う側が年収1500万円の場合、子供に質の高い教育を受けさせることが可能です。

一方で、公立に通うことを前提としている算定表だけでは、実際の生活水準を賄えないケースも出てきます。

富裕層特有の教育水準を維持するためには、算定表を超える加算の議論が欠かせません。

相手の資産状況や生活スタイルを考慮し、特別枠での合意を目指す必要があります。

年収2000万円の場合

| 子供の人数 | 年齢 | 養育費相場 | |

|---|---|---|---|

| 会社員の場合 | 自営業者の場合 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 22~24万円 | 別途検討 |

| 15歳以上 | 26~28万円 | 別途検討 | |

| 2人 | 2人:0~14歳 | 32~34万円 | 別途検討 |

| 1人:0~14歳+1人15歳以上 | 34~36万円 | 別途検討 | |

| 2人:15歳以上 | 36~38万円 | 別途検討 | |

| 3人 | 3人:0~14歳 | 38~40万円 | 別途検討 |

| 2人:0~14歳+1人:15歳以上 | 40~42万円 | 別途検討 | |

| 1人:0~14歳+2人:15歳以上 | 40~42万円 | 別途検討 | |

| 3人:15歳以上 | 42~44万円 | 別途検討 | |

支払う側の年収が2000万円を超える場合、生活費には限度があるという考え方に基づき、養育費の金額は横ばいになることが多いです。

上限額を超える特殊な計算は極めて複雑であり、会社員は2000万円、自営業は1567万円を超える場合は、専門的な法知識が求められます。

標準的な算定表の枠を超えた請求をする場合は、弁護士への相談が必須です。

相手の膨大な収入を子供の利益にどう繋げるか、戦略的な対応を検討してください。

養育費の基礎となる収入の調べ方

養育費を計算するためには、義務者と権利者の正確な年収を把握することが不可欠です。

職業によって見るべき書類や項目が異なるため、正しい方法で確認をしましょう。

会社員(給与所得者)の場合

会社員の場合は、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が年収となります。

(枠などの書き込みは加工)

源泉徴収票は、毎年12月〜1月頃に勤務先から発行されます。

手取り額ではなく、税金や社会保険料が差し引かれる前の総支給額である点に注意してください。

相手が「手取りはこれだけしかない」と通帳を見せてきても、それは正確な年収ではありません。

手取り額(振込額)で計算してしまうと、本来よりも養育費が安くなってしまいます。

総支給額に基づいた計算が裁判所の標準的なルールであることを伝えましょう。

源泉徴収票がなければ給与明細や通帳を確認

源泉徴収票が手元にない場合は、給与明細や銀行通帳からでも概算を算出できます。

直近3ヶ月〜1年分の給与明細があれば、控除前の金額を合算して年収を推定可能です。

「総支給額 × 12ヶ月 + ボーナス額」の計算式を用いて、おおよその年収を導き出してください。

また、通帳に記載されているのは手取り額(振込額)のみですが、弁護士や税理士であれば手取り額から総支給額を逆算できます。

弁護士や税理士は、手取り額から税金や社会保険料を推定し、額面年収を導き出せます。

源泉徴収票がないからと諦めず、可能な限りの資料を集めて弁護士に相談してください。

自営業者の場合

自営業者の場合は、確定申告書控えの「課税される所得金額」欄を確認します。

引用元:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

(枠などの書き込みは加工)

確定申告書は毎年2月〜3月に税務署へ提出する書類です。

確定申告書の場合は、売上(収入金額)ではなく、必要経費を差し引いたあとの所得金額が基準となる点に注意してください。

税法上の控除と養育費算定上の控除は異なる点に注意

確定申告における税法上の控除と、養育費算定における控除は異なります。

生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除、寡婦控除などは、養育費の計算では控除すべきでないケースが多くあります。

減価償却費など、実際には支出されていない経費についても考慮が必要です。

確定申告書の読み方は複雑なため、弁護士に相談することをおすすめします。

養育費が相場より増額されるケース

養育費算定表は、公立学校への進学を前提とした標準的な生活費を基に作成されています。

特別な事情がある場合は、算定表の金額に加算される可能性があります。

私立学校や大学の学費・塾代などの教育費がかかる場合

私立学校の授業料や塾・予備校の費用は、養育費の増額事由になり得ます。

算定表には公立学校の学費相当分しか含まれておらず、差額の分担を求められるためです。

増額が認められるかどうかは、支払う側が私立進学に承諾しているか、収入に見合っているかが重要なポイントとなります。

婚姻中から私立進学を認めていた場合や、親の学歴が高い場合に認められやすいです。

将来の教育プランを具体的に示し、子供にとっての必要性を説得的に伝えることが大切です。

子どもに高額な医療費・治療費がかかる場合

通常想定される範囲を超える医療費は、算定表には含まれていない特別経費として分担を請求できます。

算定表の金額は健康な子供の生活を想定しており、例外的な支出は別途考慮すべきであるためです。

具体的には、長期入院や高額な手術費用、歯科矯正費用などが該当します。

「歯科矯正は贅沢品だ」と相手が拒むケースもありますが、必要性があれば認められる可能性があります。

診断書や見積書を用意し、子供の将来のために必要な処置であることを明確にしてください。

突発的な事故や病気に備えて、将来発生する医療費の負担割合を離婚時に決めておくと安心です。

障害があるなどの特別な事情がある場合

子供に重度の障害がある場合、通常の養育費に加えて介護費用や療育費が考慮されます。

障害年金などの公的扶助があっても、不足する分については親が負担すべきです。

また、自立が困難な場合は、原則である20歳を超えても扶養義務が継続することがあります。

子供が成人した後も、心身の状況により働けない場合は「扶養料」として支払いが認められます。

子供が生涯にわたって安心して暮らせるよう、長期的な視点での取り決めが必要です。

専門的な介護が必要なケースなど、個別の負担を丁寧に積み上げて請求額を算出してください。

養育費が相場より減額されるケース

養育費は一度取り決めた後でも、事情の変更があれば減額される可能性があります。

以下のようなケースが減額事由として認められやすいです。

支払う側(義務者)が再婚し、扶養家族が増えた場合

養育費を支払う側が再婚し、新しい配偶者や子供を扶養することになった場合、減額が認められることがあります。

支払う側の支払い能力が、新しい家族にも分散される必要があると法的に考えられているためです。

養育費算定表の計算に、新しい扶養家族の人数を含めることで算出額が下がります。

ただし、再婚したからといって自動的に養育費が下がるわけではありません。

支払う側から減額調停などが申し立てられ、裁判所が事情を認めた場合に初めて変更されます。

自身の収入状況なども含めて総合的に判断されるため、一方的な言い分だけで決まることはありません。

受け取る側(権利者)が再婚し、子供が養子縁組をした場合

受け取る側が再婚し、子供が再婚相手と養子縁組をすると、養育費が大幅に減額・免除される可能性があります。

養子縁組によって、再婚相手が子供に対して、第一次的な扶養義務を負うことになるためです。

実の親(元配偶者)の義務は二次的なものとなり、基本的には支払いが不要と判断されやすくなります。

しかし、養子縁組をしなければ、養育費の金額は変わらない点に注意が必要です。

再婚相手と子供が法律上の親子関係にならない限り、養育費の支払い義務は継続します。

再婚を検討する際は、子供の福祉と経済的な安定のバランスを慎重に考える必要があります。

失業や病気で支払う側(義務者)の年収が大幅に減少した場合

リストラや病気などで支払う側の収入が大幅に減少した場合は、養育費の減額が認められやすくなります。

収入減少の原因や、収入の回復が見込まれるかどうかが判断材料です。

収入の回復が見込まれない正当な理由があれば、裁判所も減額を認める傾向にあります。

ただし、自発的な退職や、働く能力があるのに働かない場合は、減額を認めないことが多いです。

養育費はいつまでもらえる?支払い期間の考え方

養育費の支払い終期は、離婚時の取り決めによって異なります。終期を明確に定めていない場合は、トラブルの原因となりやすいです。

原則は20歳になるまでもらえる

養育費の支払期間は、原則として子供が満20歳に達する月までです。

2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の終期は20歳のまま維持される傾向にあります。

18歳で高校を卒業しても、まだ経済的に自立しているとは言えないケースが多いためです。

注意点として、協議書に単に「成人まで」と記載すると、18歳で打ち切られるリスクがあります。

必ず「満20歳に達したあとの最初の3月まで」など、具体的な年齢や時期を数字で指定してください。

大学卒業までとすることも可能

大学進学率の上昇に伴い、大学を卒業する(22歳の3月)までと定めるケースが増えています。

親に大学卒業以上の学歴がある場合や、経済力がある場合は、大学進学が前提とされるためです。

延長を勝ち取るためには、離婚時の協議や調停で明確に合意しておく必要があります。

一度、20歳までと決めてしまうと、あとから「大学に行くから延長してほしい」と言っても延長が認められにくいです。

まだ子供が幼い場合でも、将来の進学の可能性を考慮して長期的な約束を取り付けてください。

養育費の決め方

養育費は、当事者間の話し合いで決めることができます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決着をつけることになります。

協議による話し合い

養育費の金額や期間は、夫婦間の話し合い(協議)で自由に決めることができます。

話し合いは、法的な強制力がない段階ですが、双方が納得すれば算定表以上の金額にすることも可能です。

後々のトラブルを防ぐために、最低限決めるべき5つの項目を必ず書面に残してください。

- 月額の金額(ボーナス時の加算についても検討)

- いつまで支払うのか

- 毎月の支払日と振込先口座

- 特別な出費(入学や入院など)があった際の負担割合

- 連絡先が変更になった場合の通知義務

口約束だけで済ませるのは、非常に危険です。

合意した内容は離婚協議書にまとめ、さらに公正証書にしておくことを強く推奨します。

詳細なルールを決めておくことで、言った言わないという争いを回避できます。

話し合いがまとまらない場合は調停・裁判に移行

当事者同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。

調停委員という第三者が間に入り、双方の主張を整理しながら妥当な落としどころを提案してくれます。

裁判所の基準が意識されるため、極端に不当な金額になることはありません。

調停が不成立となった場合は、審判や裁判に移行して決着をつけることになります。

裁判官が一切の事情を考慮して、強制的に養育費の金額を決定する仕組みです。

「相手が話し合いに応じないから慰謝料を貰えない」と諦めず、法的な解決手段を活用してください。

養育費を決める際の注意点

養育費の取り決めでは、相手との交渉や手続き面でさまざまな困難が生じることがあります。

以下の注意点を押さえておきましょう。

相手が正確な収入を開示しないことがある

養育費の交渉では、支払う側が正確な収入を開示しないケースは珍しくありません。

副収入の存在や、自営業者による経費の操作を見抜くには、専門的な知識が必要です。

住宅ローンの負担を養育費から差し引くよう求めてくるなど、計算を複雑にする主張も多いです。

相手の言葉をそのまま信じるのではなく、源泉徴収票や確定申告書を必ず原本で確認し、相手の収入を把握してください。

複雑な給与体系や節税対策を見抜くには、専門的な知識と経験が必要です。

「相手の言い分がおかしい」と感じたら、すぐに養育費に精通した弁護士に相談しましょう。

相手と協議できないこともある

離婚時の悪感情から、冷静な協議ができないケースも多いです。

相手への恐怖心や怒りから、不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。

しかし、その場しのぎの妥協は、数年後の自分と子供の生活を困窮させる可能性が高いです。

相手と直接会うのが怖い、あるいは話が通じない場合は、弁護士を代理人に立ててください。

弁護士が窓口になれば、あなたは相手と一度も接触することなく、法的な交渉を完結できます。

調停手続は時間と労力がかかる

家庭裁判所での調停は、解決までに半年から1年以上かかることも少なくありません。

平日の日中に裁判所へ出向く必要があり、仕事を休まなければならない負担も大きいです。

精神的な疲れから、途中で投げ出したくなることもあるかもしれません。

早期解決を最優先するなら、法律の専門家である弁護士を通じた交渉による協議離婚が効率的です。

口約束だとトラブルに発展する可能性もある

養育費の取り決めは口頭でも法的に有効ですが、証拠がないためトラブルに発展しやすいです。

言った言わないの水掛け論を防ぐためにも、競技の内容を書面に残しましょう。

公正証書は公証人が作成するため、高い証拠能力と証明力を持ちます。

強制執行認諾文言を付けておけば、不払い時にすぐ差し押さえ手続きに移行できます。

相手が離婚後の養育費を払わない場合の対処法

養育費の支払いが滞った場合、公正証書や調停調書があれば、強制執行を申し立てられます。

相手の給料や預貯金口座を差し押さえられるため、確実に養育費を回収できます。

特に給料の差し押さえは、一度手続きをすれば、将来にわたる養育費を継続的に回収可能です。

手取り額の最大半分まで差し押さえることができるため、回収の実効性は極めて高いです。

相手が逃げ得になることを許さず、毅然とした法的手続きで子供の権利を取り戻してください。

2026年4月の民法改正で養育費が受ける影響

2026年4月施行の民法改正により、養育費制度に大きな変化が生じます。

養育費の支払いはより厳格化され、未払いを防ぐための新制度が導入されます。

最大の変更点は「法定養育費」の創設です。

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、法律で定められた最低限の金額(2万円の予定)を請求できるようになります。

また、未払い対策として先取特権が付与され、公正証書がなくても離婚協議書だけでも相手の財産を差し押さえやすくなるなど、回収の実効性が高まります。

法改正により共同親権が導入されますが、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

主に子供と同居して監護する親は、別居する親に対して収入に応じた養育費を請求できます。

養育費の相場で悩んだら「ベンナビ離婚」で弁護士に相談!

養育費の相場で悩んでいる場合は、ベンナビ離婚の利用がおすすめです。

ベンナビ離婚は、養育費を含む離婚問題に強い弁護士を掲載しているポータルサイトです。

24時間相談可能で、日中が忙しい方でも時間を選ばずにご相談いただけます。

また、地域や希望条件を入力することで、自分に合った弁護士を見つけられる絞り込み機能にも対応しています。

適正な養育費を獲得し、子供の将来を守る第一歩を踏み出しましょう。

養育費の相場に関するよくある質問

養育費について、よく寄せられる質問と回答をまとめました。

Q.一度取り決めた養育費は変更できますか?

取り決め時の予測を超えた「事情の変更」があった場合に限り、増額や減額の変更が可能です。

正当な理由として認められるのは、再婚による扶養家族の増加(減額要因)、進学による教育費の増加や子供の病気(増額要因)、当事者の失業や大幅な年収変動などです。

単に「生活が苦しい」「支払いたくない」といった主観的な理由だけでは変更は認められません。

変更するためには、まず当事者同士で話し合い、合意できなければ家庭裁判所に養育費増額(または減額)調停を申し立てます。

Q.相手が無職の場合は請求できませんか?

相手に働く能力がある場合は、養育費を請求できる可能性があります。

正当な理由なく働いていない場合は、賃金センサス(統計に基づく平均賃金)などを参考に収入を仮定して養育費を計算するのが一般的です。

病気や介護など、本当に働けない特別な事情がある場合は、支払いが免除されることもあります。

しかし、単なる怠慢や養育費逃れのための失業であれば、支払いが免除されることはありません。

相手の就労状況や過去の経歴を整理し、粘り強く請求を行うことが大切です。

Q.過去の未払い分は遡って請求できますか?

養育費を遡って請求できるのは、原則として「請求の意思を明確に示した時点」からです。

具体的には、調停を申し立てた日や、内容証明郵便で支払いを催告した日が基準となります。

離婚から数年経ってから「あの時からの分もまとめて払って」と言うのは、法的に難しいのが現実です。

別居や離婚が決まったら、1日でも早く請求アクションを起こす必要があります。

「後で話し合えばいい」と先延ばしにせず、すぐに書面で意思表示を行ってください。

早めの行動が、受け取れる養育費の総額を最大化させる唯一の方法です。

Q.相手が再婚したら養育費は減らされますか?

相手が再婚し、新しい配偶者や子供を扶養するようになると、減額を請求されるリスクがあります。

支払い能力が分散されるため、算定表上の金額が下がるのが一般的なルールだからです。

ただし、相手が再婚した瞬間に自動的に金額が下がるわけではありません。

減額には、双方の合意または裁判所の決定が必要であり、生活状況も考慮されます。

相手から減額を迫られても、すぐに承諾せず、まずは現在の相場を再計算してください。

相手の再婚相手に収入がある場合など、減額の幅を抑えられるケースもあります。

まとめ

養育費は、子供が健やかに成長して自立するために欠かせない大切な権利です。

適正な金額を受け取るためには、裁判所が公表している算定表を正しく使い、双方の正確な年収を把握することが欠かせません。

将来の未払いを防ぐためには、口約束ではなく、強制執行が可能な公正証書を必ず作成してください。

2026年の民法改正によって養育費が回収しやすくなりますが、個別の事情に合わせた最適な合意を導き出すには法律に関する専門的な知識が求められます。

ベンナビ離婚では、お住まいの地域で離婚問題に詳しい弁護士を簡単に探すことが可能です。

子供の将来を守り、経済的に安定した新生活を始めるためにも、まずは自分に合った弁護士を見つけて、相談してみてください。

●夜間・休日対応●夫婦カウンセラー資格有●キッズルーム有●【30代・40代の離婚案件の実績豊富】離婚する決意をした方、財産分与で揉めている方、不倫の慰謝料請求を検討している方などぜひご相談ください。

事務所詳細を見る

【無料相談】【LINE相談対応】【不倫問題が得意】話しやすい弁護士です。不倫の慰謝料請求・離婚条件交渉・調停など、離婚・男女問題は早急にご相談ください。銀座徒歩5分・土日深夜も弁護士直通電話

事務所詳細を見る

【初回相談0円| 相談実績1万件以上!】実績ある約30名の男女弁護士が在籍◆新宿・横浜・大宮・千葉に支店あり◆財産分与/親権・面会交流/養育費/不倫慰謝料/婚姻費用をはじめとした離婚問題に幅広く対応

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

養育費に関する新着コラム

-

離婚によって扶養義務がどうなるかは関係性によって異なります。扶養義務は、夫婦間であれば消滅しますが、親子であれば離婚後も継続するものです。本記事では、離婚・別居...

-

令和6年5月17日の民法改正により、法定養育費制度の導入が決まりました。これにより、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても一定額の養育費を相手に請求できるよう...

-

令和6年5月17日の民法改正により、養育費債権に先取特権が付与されました。先取特権を行使すれば、養育費の未払いを防げる可能性があります。この記事では、養育費の先...

-

養育費未払いは深刻な問題です。離婚時に強制執行認諾文言付き公正証書があれば簡単な手続きで差し押さえによる未払い金の回収が可能です。本記事では、養育費未払いの対処...

-

子どもの扶養義務が何歳まで続くかは、子どもが未成熟子かどうかで判断されます。合意内容にもよりますが、経済的に自立していなければ扶養義務が継続するのが基本です。本...

-

「認知はするけど結婚はしない」という選択も可能です。認知しない場合、子どもの将来や権利に悪影響を与える可能性があるため、パートナーと話し合い慎重に検討する必要が...

-

子どもを連れて離婚する場合、気になるのが養育費の金額です。元配偶者の年収が700万ほどであれば、貰える養育費の相場はいくらなのでしょうか。ご自身の収入が少なく子...

-

「養育費の新算定表が高すぎる」「おかしい」と感じていませんか?養育費の新算定表は、2019年以前に使用されていた旧算定表に比べて義務者の負担額が増えています。本...

-

養育費の未払いで悩んでいる方は多いものです。しかし、子どものためにもきちんと支払ってもらわねばならず、諦めてはいけません。本記事では、養育費が支払われないときの...

-

養育費から逃げる方法はありませんが、場合によっては免除や減額が認められるケースもあります。ここでは、養育費の支払いから逃げた場合に科される罰則や、免除や減額の条...

養育費に関する人気コラム

-

養育費については、減額が認められるケースもあります。離婚後に再婚した場合や、収入が変動した場合などは、減額条件に該当するのかどうか確認しておきましょう。この記事...

-

養育が支払われないという問題を解決する最も手っ取り早い方法は、養育費の支払いに関する取り決めを公正証書に残しておくことです。

-

子供の養育費を適切に示すために使用されている養育費算定表ですが、最高裁判所内司法研修所によって16年ぶりに改定が行われます。こちらでは、改訂版の養育費算定表の見...

-

養育費を獲得したいと思っても、回収できないケースもあります。この記事では、養育費の概要から養育費の相場と計算方法、請求方法と手続き、養育費の支払いの知識、支払い...

-

一方が再婚したとしても、養育費が必ず減額されるわけではありません。しかし場合によっては、減額が認められることもあります。本記事では、再婚した際に養育費がどうなる...

-

養育費はいつまで支払い続けなくてはいけないのでしょうか。相手が再婚しても支払い義務があるのか、成人年齢の引き下げにより18歳まで払えばいいのか、養育費の支払い期...

-

収入が減少していることや面会を拒否されたことなどを理由に、養育費の支払いをやめたいと考えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、離婚後に養育費を払わなく...

-

養育費が支払われなくなった時の対処法として強制執行が効果的です。強制執行は、給料や預金口座を差し押えられますし、給料の差し押さえに関しては今後も効力を発揮するた...

-

離婚後に養育費が支払われないことに悩んでいませんか。差し押さえ(強制執行)を行うことで、強制的に養育費を確保できるかもしれません。この記事では、差し押さえをする...

-

未婚の母とは、結婚をせずに子供を産み育てる母親のことです。未婚となると経済的なこと、育児に関してなどさまざまな不安を感じますよね。この記事では、未婚の母に向けて...

養育費の関連コラム

-

養育費はいつまで支払い続けなくてはいけないのでしょうか。相手が再婚しても支払い義務があるのか、成人年齢の引き下げにより18歳まで払えばいいのか、養育費の支払い期...

-

離婚する際には、お金に関する様々な取り決めが必要になります。そのため、何かトラブルが生じるのではないかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では...

-

子どもの扶養義務が何歳まで続くかは、子どもが未成熟子かどうかで判断されます。合意内容にもよりますが、経済的に自立していなければ扶養義務が継続するのが基本です。本...

-

収入が減少していることや面会を拒否されたことなどを理由に、養育費の支払いをやめたいと考えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、離婚後に養育費を払わなく...

-

離婚後に養育費が支払われないことに悩んでいませんか。差し押さえ(強制執行)を行うことで、強制的に養育費を確保できるかもしれません。この記事では、差し押さえをする...

-

一方が再婚したとしても、養育費が必ず減額されるわけではありません。しかし場合によっては、減額が認められることもあります。本記事では、再婚した際に養育費がどうなる...

-

法律上は不倫した配偶者でも養育費を請求できるため、非監護親は支払いに応じる必要があります。 本記事では、不倫した配偶者に養育費を支払わなければならない理由や、...

-

離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、後から遡って請求するのは難しいといえます。しかし、不可能ではありません。状況によっては未払いの養育費を支払ってもら...

-

子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、養育費の支払いをおこなうのが一般的です。 しかし、離婚に至らない別居の場合は、養育費はどちらが支払うのでしょうか? 本...

-

養育費から逃げる方法はありませんが、場合によっては免除や減額が認められるケースもあります。ここでは、養育費の支払いから逃げた場合に科される罰則や、免除や減額の条...

-

本記事では、養育費増額調停の仕組みや増額が認められる具体的なケース、手続きの流れから有利に進めるポイントまでをわかりやすく解説します。

-

養育費の請求権には、時効があります。元配偶者から確実に養育費を支払ってもらうためにも、時効についての正しい知識を得ましょう。本記事では、養育費に関連する時効の種...

養育費コラム一覧へ戻る